Bourses d’études – Live coding

Bourse d’étude « Sonification de données »

Armand Ledanois, étudiant en mécanique des fluides, en stage à l’ENS et à l’université de Goteborg en Suède.

Le projet consiste à sonifier des données de dynamique océanique recueillies par des bateaux, des drones, des balises, et des satellites sur de longues périodes, de manière à mettre en évidence leur impact climatique.

La sonification permet de représenter auditivement des phénomènes naturels, là ou la représentation visuelle échoue. La représentation sonore permet de saisir et de comprendre des particularités non représentables graphiquement. Elle peut en outre ouvrir sur des pratiques et des formes musicales nouvelles et donner lieu à des concerts.

Trois bourses d’études « Féminin / Féminine » pour trois élèves filles du CMA20

Bourses d’études « Féminin / Féminine »

Octroyées à trois élèves du CMA20

Dans le cadre du projet Féminin / Féminine, l’atelier des feuillantines a octroyé trois bourses d’études à des élèves du conservatoire du 20ème arrondissement, afin de les former au live coding. Ces jeunes femmes vont explorer des formes nouvelles de création en codant, et en s’appropriant les principes de composition repéré chez des compositrices de la renaissance à nos jours. Une performance live est prévue au grand auditorium de la BnF le 22 juin 2021.

Artiste en résidence

Nadège Feyrit est compositrice. En résidence à l’Atelier des Feuillantines, elle explore des formes musicales nouvelles grâce au live coding dans le cadre du projet Féminin / Féminine,

« Depuis 2017, mon travail chemine entre sound design et musique répétitive, influencé par la musique minimaliste des américains comme Riley ou Reich. La morphologie de mes morceaux est tissée autour de la lenteur, du temps pulsé, induisant l’irréversibilité des choses, sans retour possible en arrière. »

Après un master de sound design à la Bournemouth University, Nadège Feyrit a travaillé à la fois sur des bandes son cinématographiques, des installations et sur des performances live. Son projet musical oblique « THE OPTION » l’a conduite à réaliser des performances de New Order au Manchester International Festival, et à réaliser une installation interactive sonore et visuelle pour l’église d’Odarslöv en Suède. https://www.svenskakyrkan.se/

Reprise des cours in situ

L’Atelier des Feuillantines accueillera à nouveau les élèves dans ses locaux :

A partir du lundi 8 juin : pour les élèves des cours de Dessin/Peinture

Si toutefois certains élèves n’avaient pas la possibilité d’assister aux cours de dessin, nous vous remercions de bien vouloir nous le faire savoir au plus vite : nous étudions la possibilité de proposer un ou deux cours de dessin supplémentaires par skype chaque semaine, selon les demandes.

Pour les cours de Dessin Adultes :

Seront assurés à l’atelier : le cours du mardi 19h30-21h30 et celui du jeudi 14h30-16h30

Par Skype jusqu’à nouvel ordre : le cours du samedi 10h-12h

Pour les cours d’instrument :

Les cours de piano reprendront à l’Atelier des Feuillantines le mardi 2 juin

Les cours de violon le mardi 18 juin, et d’ici-là restent en skype

Les cours de violoncelle reprendront le samedi 6 juin

Les cours de guitare reprendront le mardi 2 juin

Les cours de solfège ne pourront reprendre faute de place permettant de garantir un espace de deux mètres carré autour de chaque élève : nous allons continuer à envoyer des exercices.

Afin de respecter les consignes sanitaires, nous demanderons aux élèves de porter un masque pendant les cours et de se désinfecter les mains en entrant dans l’atelier.

Durant toute cette période complexe, l’Atelier des Feuillantines a essayé, dans la mesure du possible, d’assurer la continuité de tous ses cours en les adaptant aux contraintes de distance, nous remercions tous nos élèves de nous avoir suivi avec tant d’assiduité !

Suivre les cours à distance pendant l’épidémie de Coronavirus.

Compte tenu des nouvelles directives sanitaires, l’Atelier des Feuillantines, comme tout établissement recevant du public, ne pourra assurer ses cours dans ses locaux durant le confinement.

Compte tenu des nouvelles directives sanitaires, l’Atelier des Feuillantines, comme tout établissement recevant du public, ne pourra assurer ses cours dans ses locaux durant le confinement.

C’est pourquoi TOUS LES COURS ET ATELIERS SERONT ASSURÉS EN VISIOCONFÉRENCE durant cette période, hors cours de solfège qui feront l’objet d’envoi d’exercices à faire et qui seront corrigés.

Nous enverrons des informations complémentaires à tous nos élèves suivant leur discipline, très rapidement.

Les cours en visioconférence seront également accessibles à toutes les personnes non inscrites à l’année.

N’hésitez-pas à nous contacter à ce sujet pour de plus amples informations sur info@feuillantines.com.

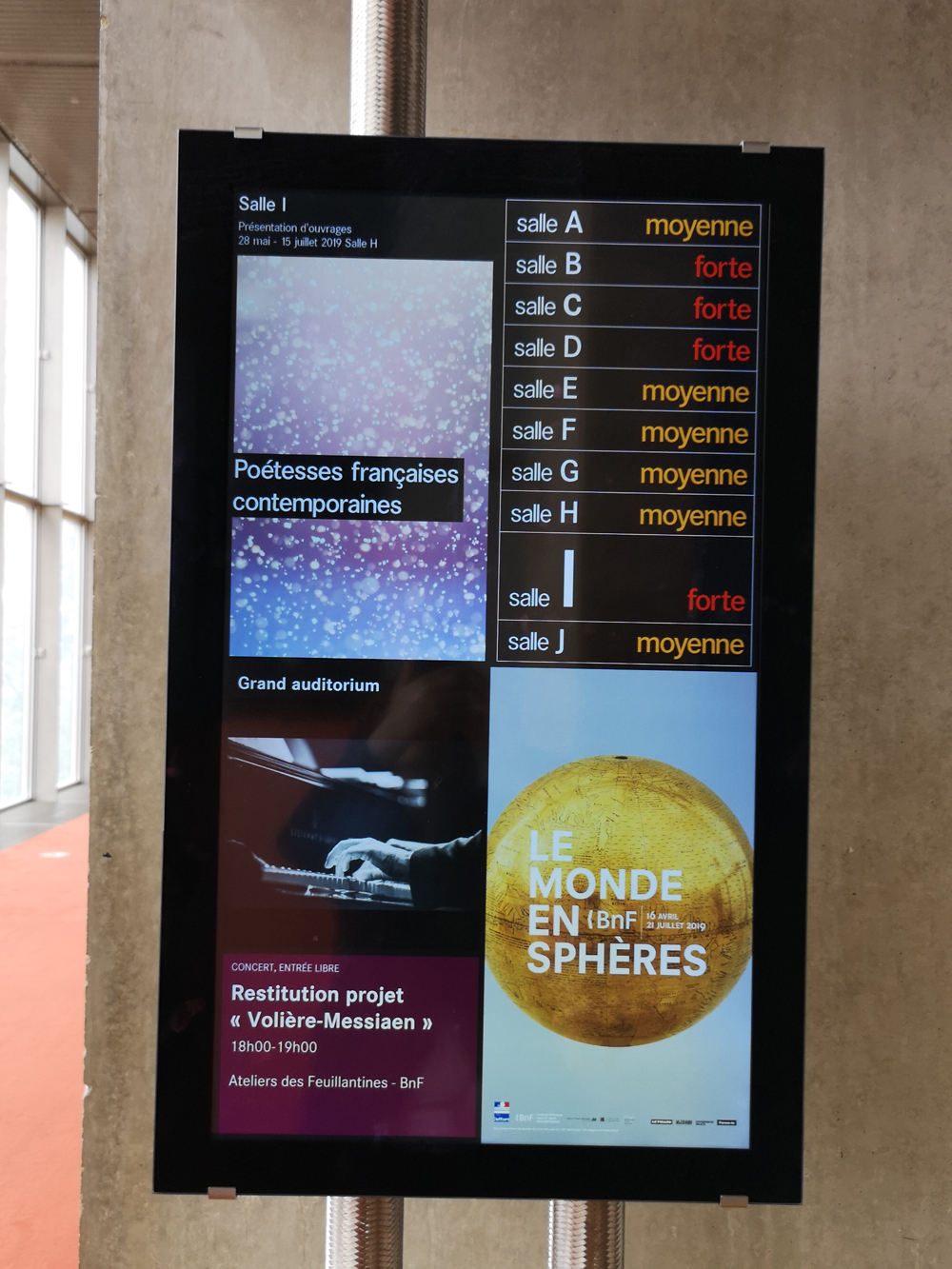

Restitution du projet Volière – conservatoires Mozart, Fauré, Ravel, Bizet, CRR de Paris – collèges – PSL – EIC

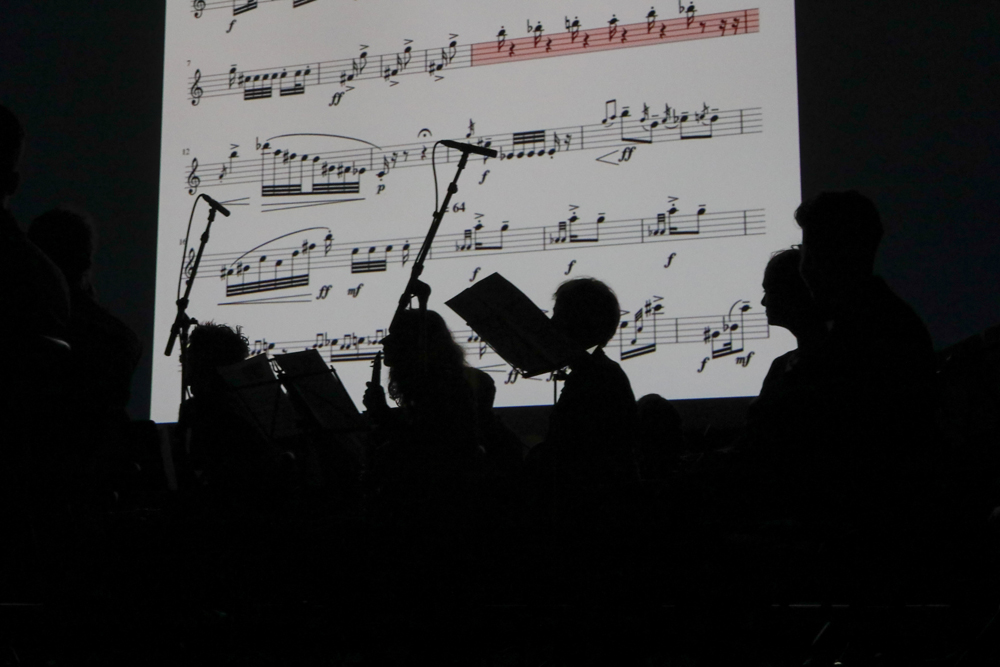

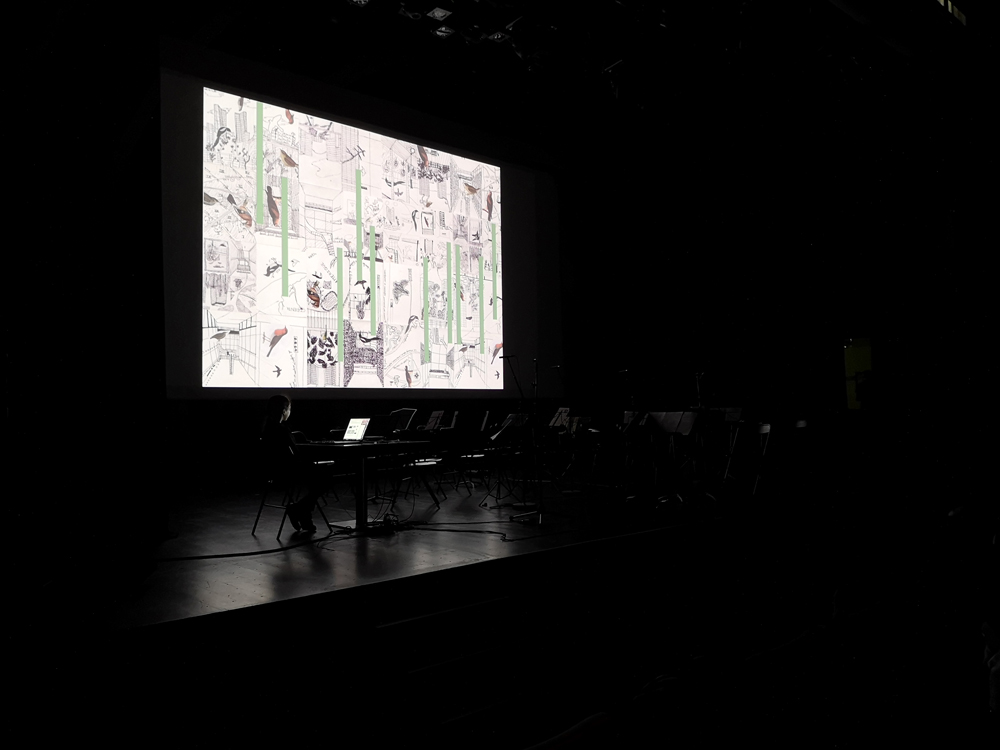

Images de la restitution du projet Volière à la Bibliothèque Nationale de France, grand auditorium, avec l’Ensemble Intercontemporain et les élèves des conservatoires parisiens.

Atelier des Feuillantines, Ensemble Intercontemporain, BnF – Gallica Studio, Conservatoire Mozart, CMA5, CMA13, CMA20, écoles élémentaires, l’université Paris Sciences et Lettres, le Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris, les conservatoires du Centre, du 5ème, du 13ème et du 20ème arrondissement, les collèges Janson de Sailly et Garcia Lorca, les écoles élémentaires parisiennes.

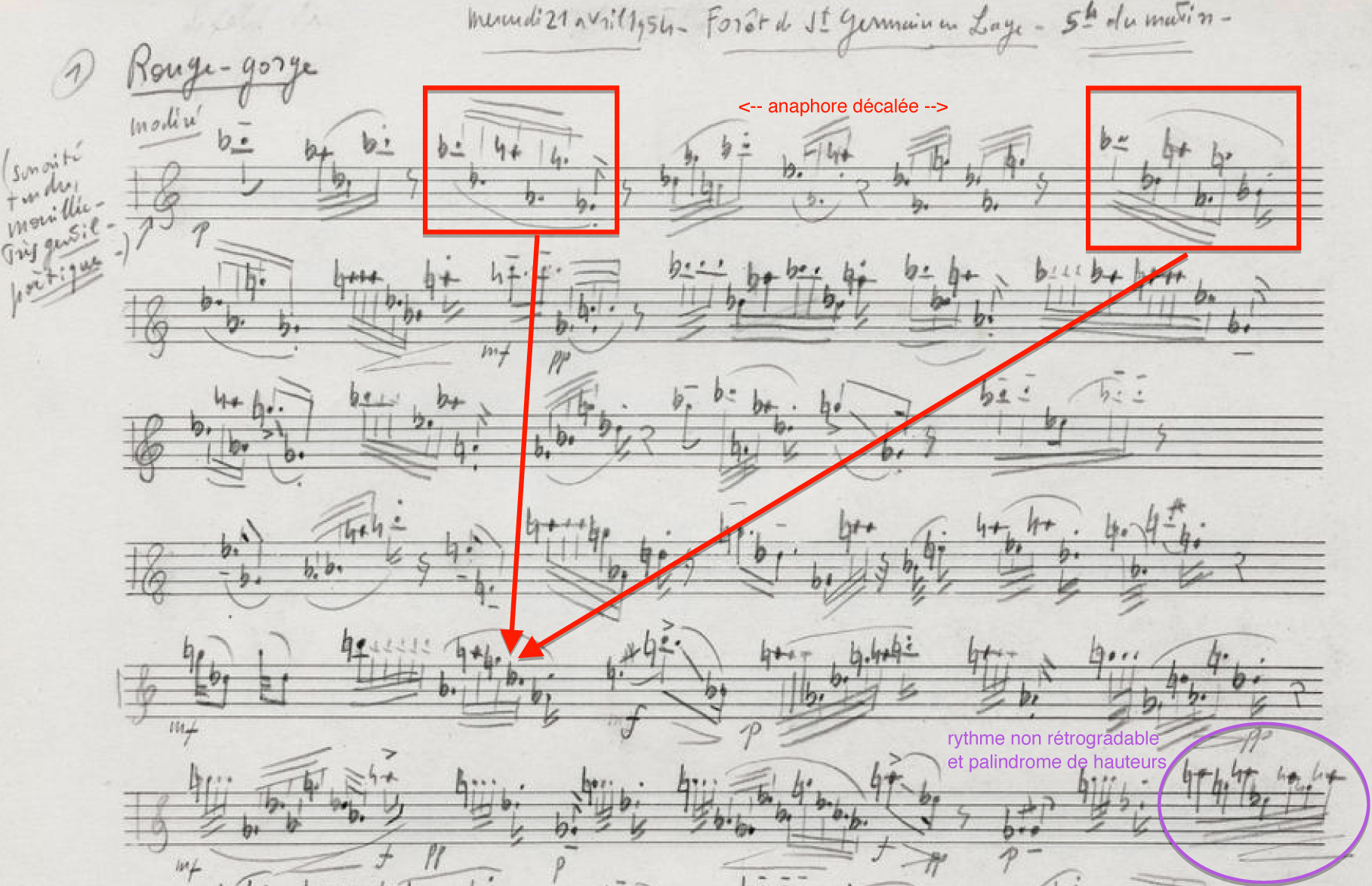

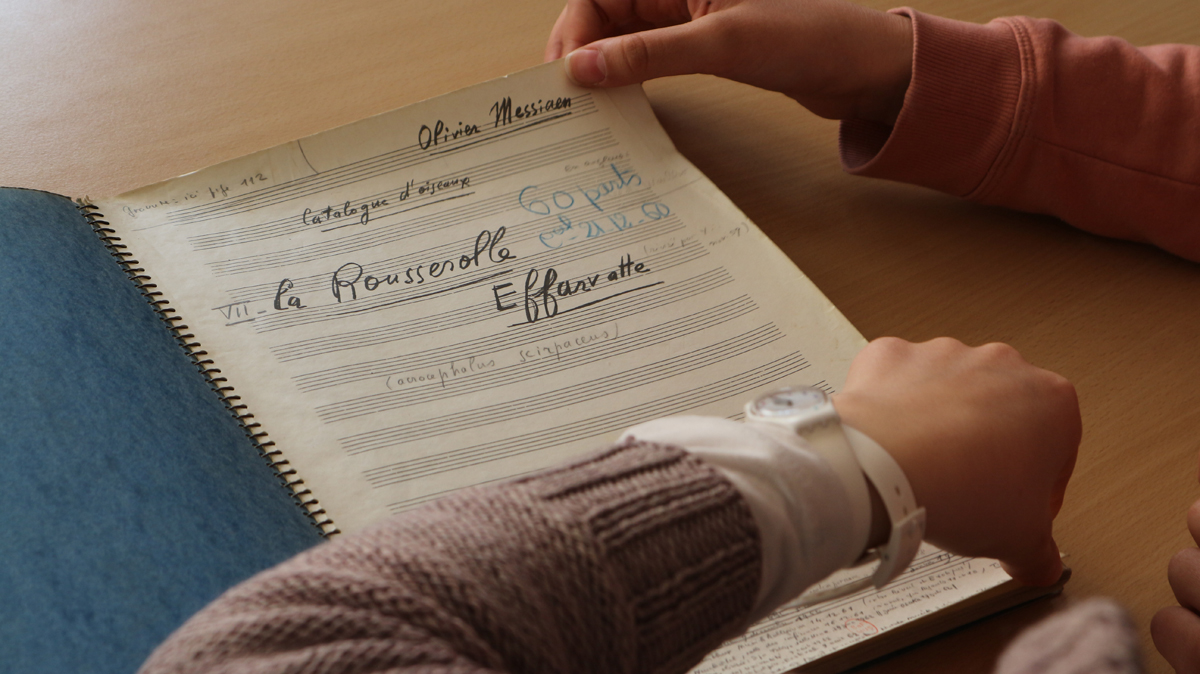

Le projet Volière s’est amorcé à la suite de la publication des carnets de voyage d’Olivier Messiaen sur le site Gallica de la BnF. Gallica Studio l’a soutenu et a fourni l’infrastructure nécessaire à sa réalisation. Il a permis d’élaborer de nouvelles formes de pédagogies, et a fait émerger des rapports à l’œuvre d’art d’un type nouveau. Programme et explications en base de page.

Crédit photographies : Franck Ferville et Ensemble Intercontemporain

PROGRAMME – EXPLICATIONS

Un carnet de voyage traditionnel contient généralement des écrits et des dessins. Ces dessins peuvent parfois mettre en évidence un aspect d’un paysage de manière plus précise qu’une photographie : le dessinateur va mentalement enlever des éléments inutiles à son regard, et éventuellement rajouter des lignes qui ne se trouvent pas dans l’image originale mais qui vont la rendre plus précise. C’est la raison pour laquelle beaucoup de livres de botanique par exemple vont représenter une feuille ou une plante non pas par une photo mais par un dessin, plus précis pour le naturaliste.

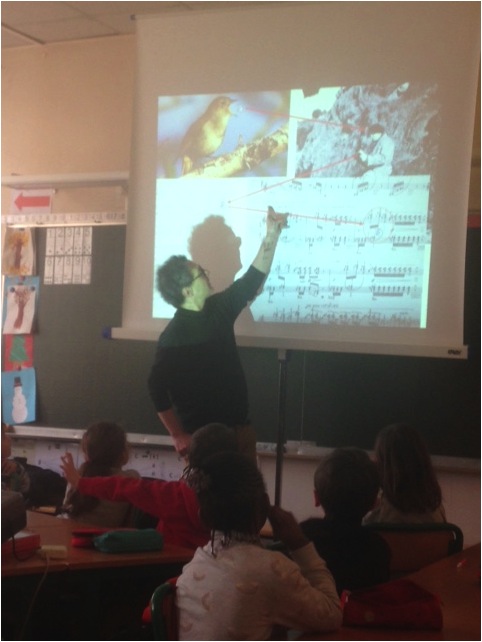

C’est ce que fait justement Messiaen en notant les chants d’oiseaux qu’il entend lors de ses promenades. En les notant, il va à sa manière dessiner des « lignes » qui vont les rendre plus précis. Les plus communes consistent à faire ressortir leur lien avec la rhétorique grecque : beaucoup de chants sont réduits à deux durées, la longue et la brève, faisant apparaître une suite de figures rythmiques comme des iambes, trochées, dactyles, anapestes… ou sur des périodes plus longues, des anaphores, épiphores…

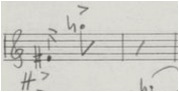

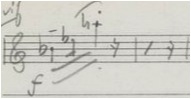

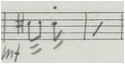

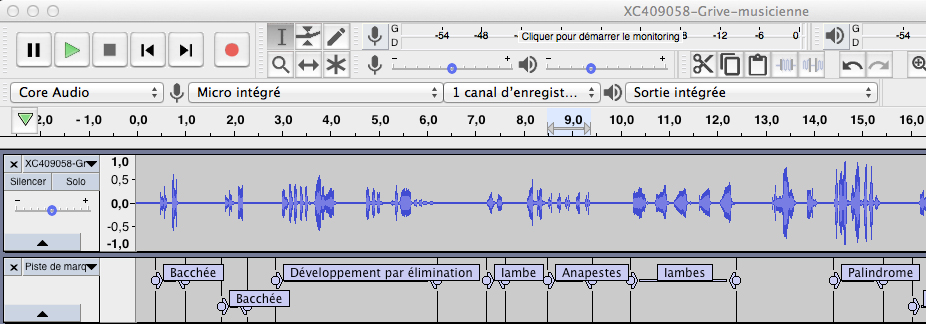

extraits d’une grive musicienne notée le 4 mars 1956 à La Varenne St Hilaire entre 17h et 18h. C’est l’un des oiseaux joués ce soir et utilisé dans une pièce électronique.

Ci-dessous, deux figures mélangées : 1) la même séquence est jouée en réordonnant les notes différemment, c’est la figure de permutation (« Marquise, vos beaux yeux… »). Mais la première inversion prend la forme d’une anaphore (« Moi président… »). Il s’agit d’un rouge-gorge :

Le travail des collèges (Janson de Sailly, Paris, et Garcia Lorca, Aubervilliers)

Les disciplines concernées ont été le Français : (professeures : Véronique Assouline (Janson de Sailly) et Mélanie Ory (Garcia Lorca)), les mathématiques (professeur : Zouhir El-Amri, Garcia Lorca)), et la Musique : (professeure : Véronique Jan-Laubraux (Janson de Sailly)).

Les élèves ont utilisé les figures de rhétorique repérées dans les chants d’oiseaux pour produire un texte basé sur le « Langage des Oiseaux » du poète Perse Attar.

En mathématiques, ils ont produit des volières à partir du chant d’un seul oiseaux auquels ils ont appliqué des procédés de composition de Messiaen (Permutation symétriques) afin d’obtenir un désordre naturel. Ce travail, consistant à appliquer des procédés d’écriture instrumentale à des sons concrêts, s’inscrit dans la mouvance émergente des SoundStudies.

Le travail instrumental des conservatoires avec l’Ensemble Intercontemporain

Professeurs : Franck Amet, Alexandre Chabod, Nora Cismondi, Mathieu Fevre, Patricia Kraeutler, Laurent Lefèvre, Vincent Lucas, Paul Meyer, Eric Porche, Manuela Schlotterer, Nathalie Rozat, Benoît Savin, Charlotte Scohy, Agnès Violet

Chaque élève a choisi un oiseau dans une base de données numérique constituée de partitions éditables des carnets de Messiaen, créée pour l’occasion. Ils les ont transposées pour leur instrument et les ont étudiées avec leur professeur. Un stage a alors été organisé au CRR de Paris avec les solistes de l’Ensemble Intercontemporain : Sophie Cherrier, Didier Pateau, Martin Adámek et Paul Riveaux afin de travailler des techniques de jeu adaptées. Ils se sont alors entraînés à improviser des bifurcations dans la partition de l’oiseau, par exemple en regroupant des motifs similaires.

Improvisations et créations avec les nouvelles technologies

Au CMA20, les élèves de la classe de trompette d’André Feydy ont fait un travail d’improvisation avec le logiciel OMax de l’IRCAM, et les élèves des classes de création musicale de Gino Favotti ont composé des séquences électroniques originales à partir des fichiers de notation musicale.

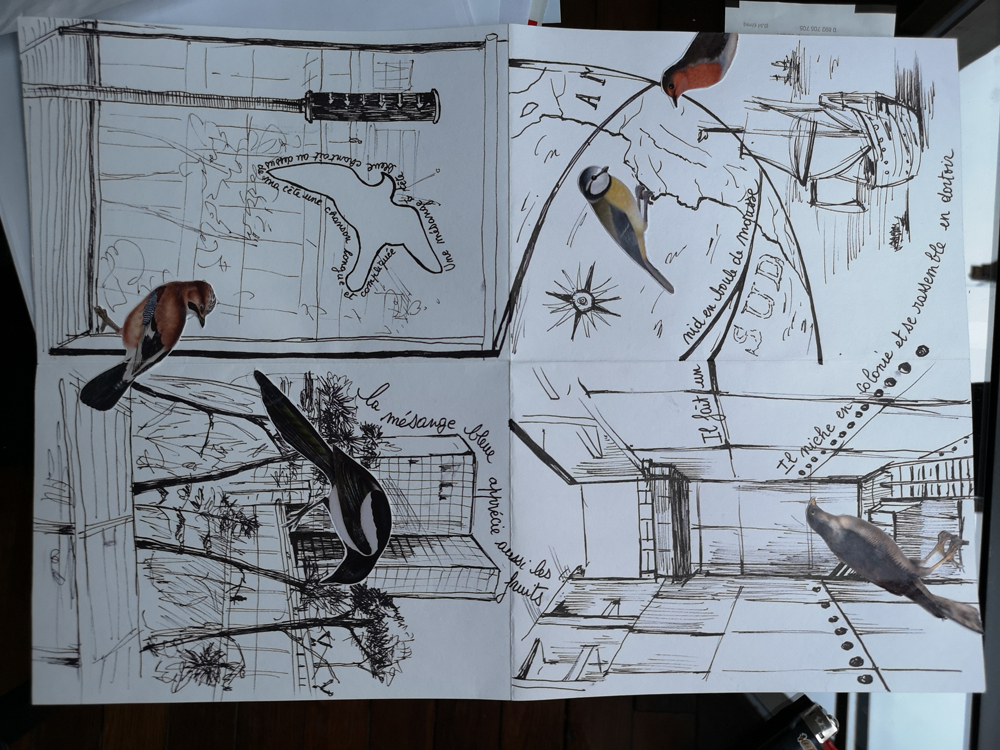

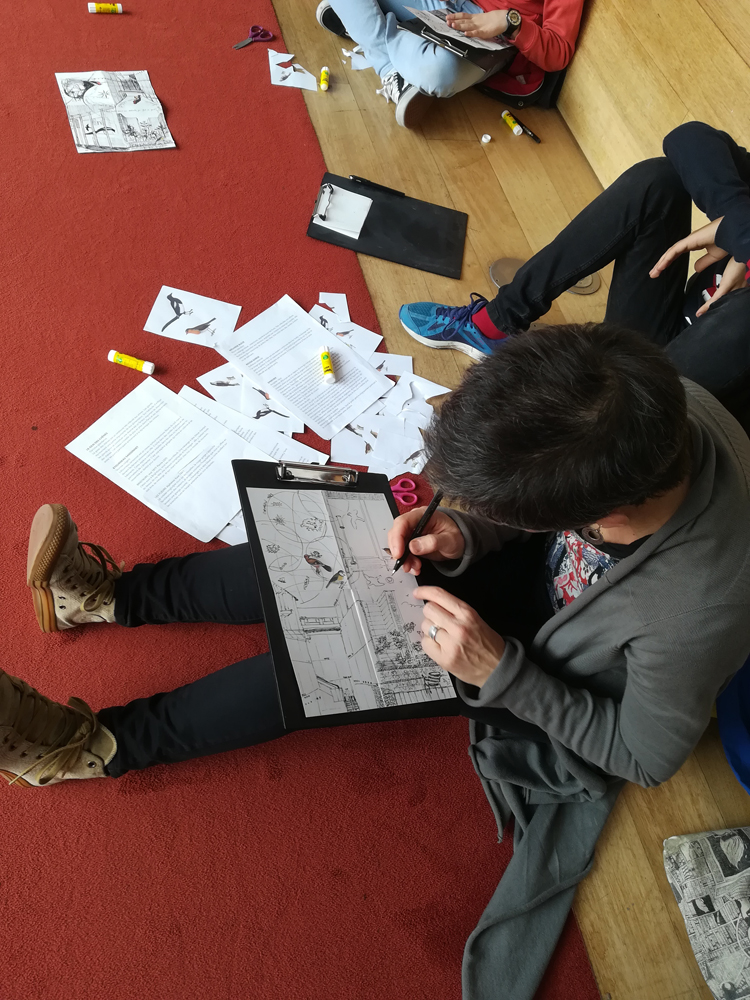

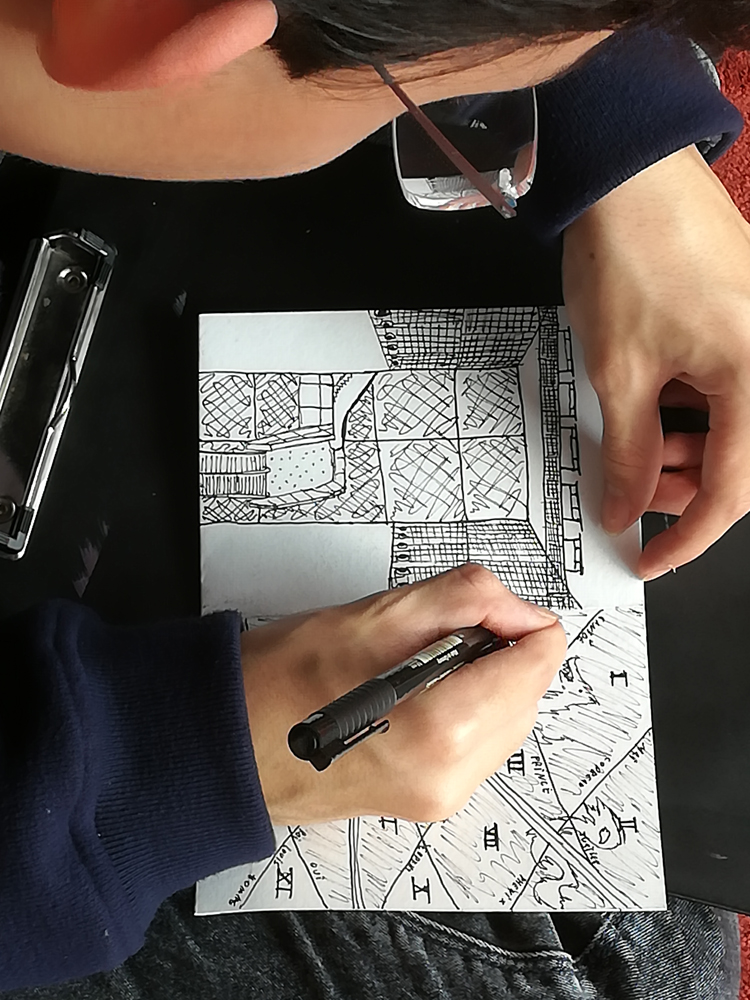

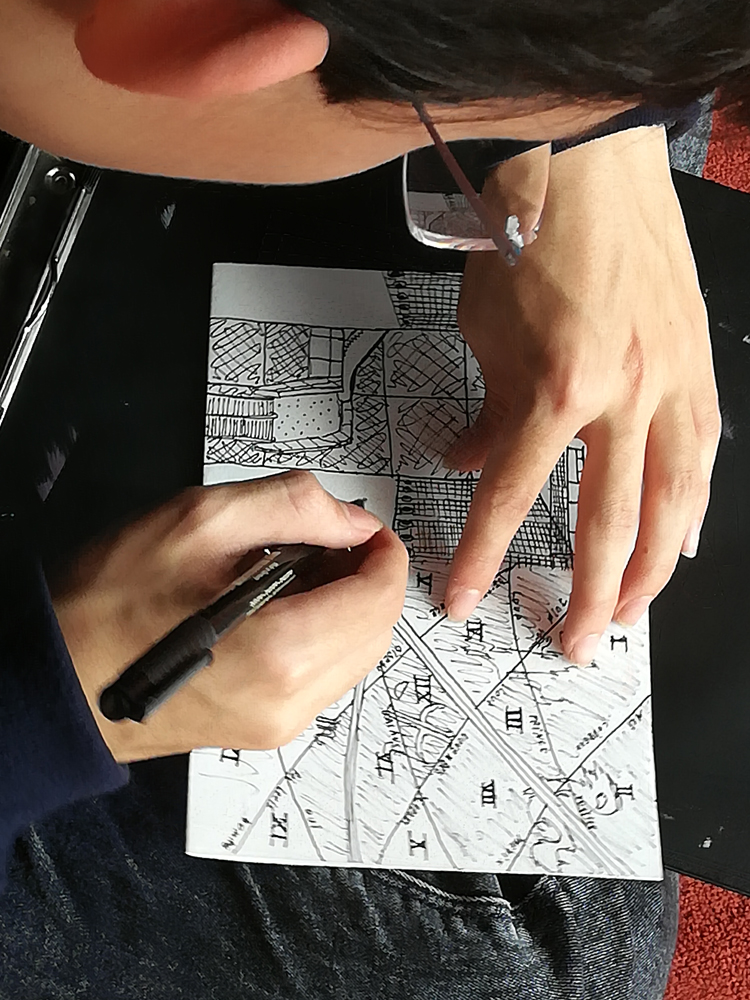

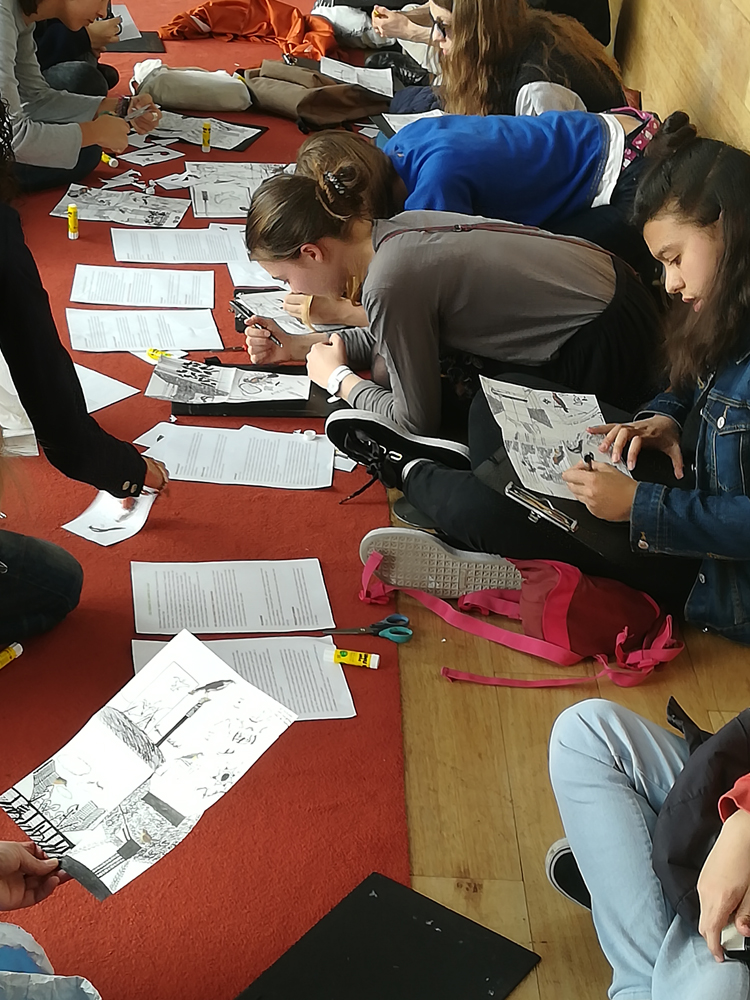

Le travail des Ateliers d’Arts Plastiques

Plusieurs ateliers d’arts plastiques ont permis aux élèves, notamment ceux ayant suivi le stage avec l’Ensemble Intercontemporain, d’utiliser des méthodes de composition musicale pour produire des carnets de voyage graphiques au sein de la BnF, avec des méthodes et des contraintes similaires à celles que Messiaen emploie.

Le travail des classes de CE1 (avec le Conservatoire du 5ème arrondissement)

Après avoir reconnu dans le chant de la Rousserolle Verderolle, un langage constitué de ceux des autres oiseaux, les élèves de CE1 ont fabriqué, comme le décrit Messiaen dans le tome V de son « traité de rythme, de couleur et d’ornithologie », un « super oiseau » à partir des qualités abstraites repérées chez des oiseaux singuliers.

Le travail avec les étudiants de l’université Paris Sciences et Lettres (professeurs : Fabrice Guédy, Atelier des Feuillantines, Jean Bresson, IRCAM)

Durant une semaine de cours à la fois théoriques et pratiques, un groupe d’étudiants de Master de l’université Paris Sciences et Lettres a procédé à des enregistrements d’oiseaux de mêmes espèces que celles notées par Messiaen, puis à l’aide d’outils de l’Ircam, ont procédé à leur retranscription musicale afin de les comparer avec l’écriture des carnets, et composer des fragments originaux. Certains seront joués ce soir.

Programme

FOYER – A partir de 17h

Exposition de travaux réalisés par les ateliers d’arts plastiques. Elèves de Caroline Delabie, Floriane Rigolot, Carla Guédy.

Compositions sonores créés par les élèves de Janson de Sailly et de Garcia Lorca, à partir de permutations symétriques effectuées sur des chants d’oiseaux enregistrés. Le désordre apparent des oiseaux est calculé à partir de six extraits sonores d’une, deux, trois, quatre, cinq et six secondes. (Séquences produites par les classes de mathématique et de musique)

AUDITORIUM – 18h

Séquences de musique électronique basées sur une sélection d’oiseaux notés par Messiaen – Classe d’électroacoustique CMA20 : Simon Pochet, et Atelier de création sonore 9-13 ans : Zoé Bougon, Juliette Gigot, Adèle le Poulennec, Luna Tissot-Vidal

Travail d’écriture électronique utilisant les fichiers midi produits dans le projet pour créer une séquence basée sur « le langage des oiseaux » d’Attar. Pour une meilleure compréhension, l’oiseau à l’origine d’une séquence sera entendu seul avant la diffusion de celle-ci.

Improvisations sur les carnets de Messiaen, avec l’outil « OMax » de l’IRCAM

Travail d’improvisation avec OMax, dispositif d’improvisation développé à l’IRCAM dans l’équipe de Gérard Assayag. L’algorithme analyse en permanence les improvisations des trompettistes sur les carnets de Messiaen, repère des aspects singuliers de leur improvisation, et improvise à son tour des propositions de « bifurcations », sous le contrôle d’une élève qui paramètre en quelque sorte la créativité de l’ordinateur.

« Le printemps » version entièrement jouée par les solistes de l’ensemble Intercontemporain

Création d’un quatuor pour bois composé par Fabrice Guédy, basé sur une extension des techniques de composition de Messiaen vers les sons multiphoniques. Il est structuré comme un écrin, ou un arbre, dont les branches accueillent 4 oiseaux qui prennent leur envol dans quatre cadences pour chaque instrument qui ponctuent l’œuvre, employant des recombinaisons des carnets. L’œuvre est jouée deux fois : la seconde, se sont les élèves des conservatoires parisiens qui vont jouer ces cadences sous la forme de 4 envols travaillés lors d’un stage avec les musiciens de l’Ensemble Intercontemporain.

« Le printemps » version avec des parties solistes remplacées par les élèves

Durant la restitution, les images projetées utilisent des photographies d’éléments du projet, ou de moments pris sur le vif.

Les oiseaux de la volière :

Bois :

Chloé Auvray, Paul Bacon, Victor Bouvry, David Chio, Méline Le Calvez, Nina Dequiré, Ulysse Dubreuil, Jeanne Doisneau, Joséphine Dung, Eitan Goltman, Roxana Hénon, Maële Henry, Aurore Jouannique, Jeanne Lavalle, Maïalen Labarthe-Sigismeau, Henriette Magnant, Yan Maratka, Maël Metzger, Bérénice Musso, Hugo Pelat, Tilaï Ravut, Athos Salomez, Lucie Vigier, Yi-Fan Wang, Nael Zahir

Trompettes : Jonas Mittelstaedt, Jamayê Viveiros – Pilotage des outils IRCAM : Luna Tissot

Composer une séquence de 21 secondes avec Audacity en employant les permutations symétriques de Messiaen

21 secondes de désordre organisé : les volières réalisées par les élèves de collèges

Dans le cadre du projet Volière, les élèves de différents collèges ont composé des environnements sonores de 21 secondes à partir de découpages dans des chants d’oiseaux enregistrés, en utilisant une technique de composition que Messiaen appelle les « permutations symétriques ». Ces découpes dont la durée s’échelonne de 1 à 6 secondes ont été réalisées en cours de français à partir du repérage de figures de rhétorique issues de la rythmique grecque comme Messiaen le fait dans son traité lorsqu’il analyse des chants d’oiseaux :

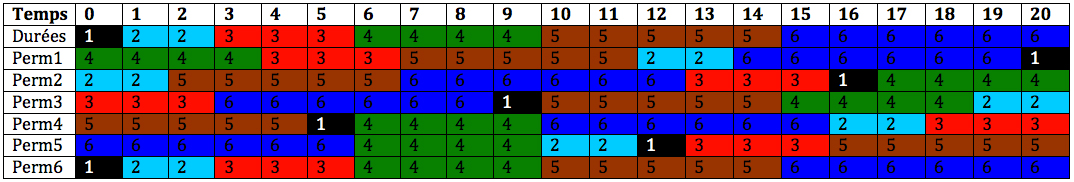

Après avoir choisi un oiseau particulier, les élèves ont « marqué » les fichiers audio avec le nom de la figure de rhétorique concernée. En cours de mathématiques, ils ont ensuite découpé ces segments, en les classant chromatiquement, par ordre croissant. Les permutations symétriques consistent à générer une séquence à partir d’une autre en réordonnant ses éléments suivant ce tableau :

| Temps | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| Durées | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

| Perm1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 |

| Perm2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| Perm3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |

| Perm4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |

| Perm5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Perm6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

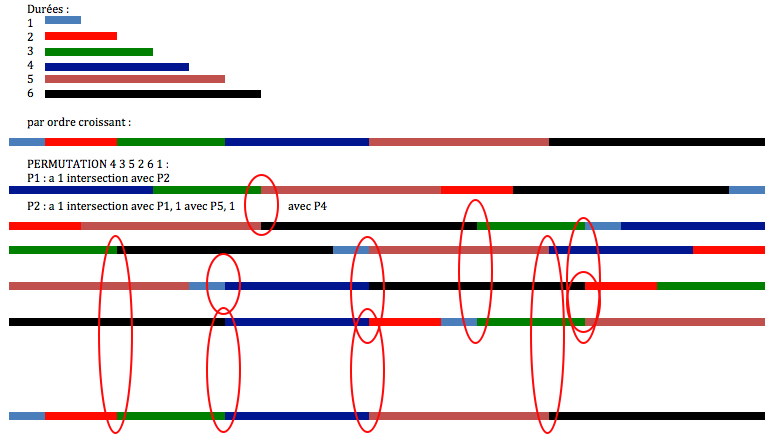

Il s’agit d’une réduction à 6 de la méthode de 32 durées que Messiaen énumère et détaille dans son traité. Chaque case représente une seconde. Pour le premier segment, le chiffre 1 occupe la première case. Pour le second segment, le chiffre 2 occupe 2 cases, et ainsi de suite. On remarque que chaque séquence dure la somme des entiers de 1 à 6, que chaque durée est unique, et qu’il existe des intersections locales lorsque l’on superpose certaines permutations comme on peut le voir ci-dessous dans une représentation ou les segments ont été colorés :

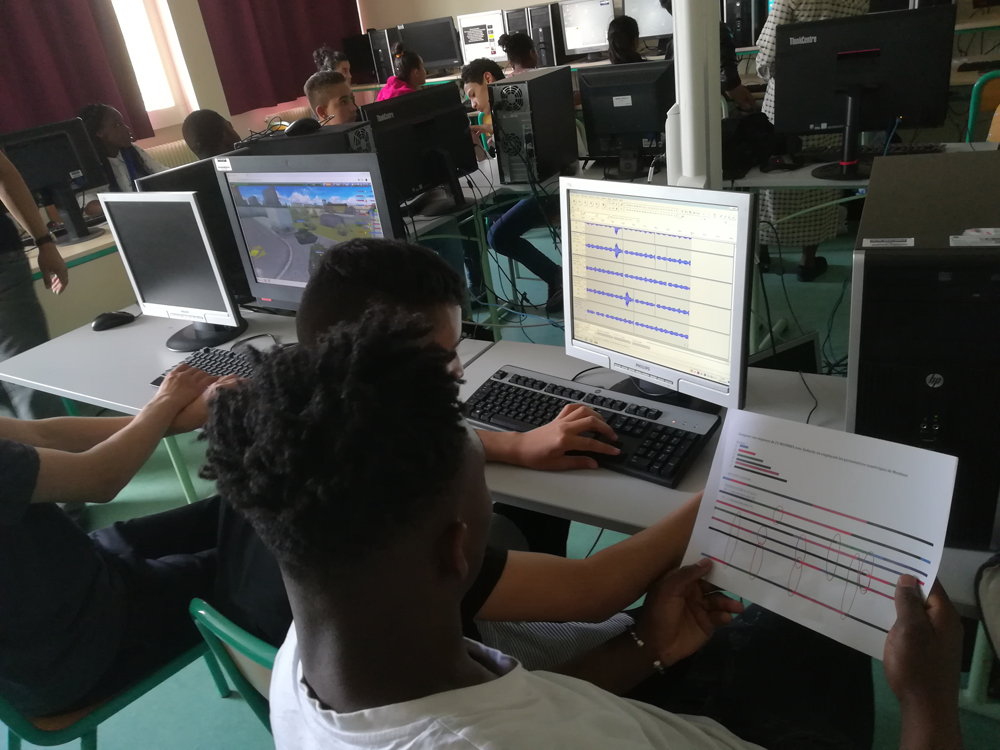

Les élèves de la classe UP2A du collège Garcia Lorca d’Aubervilliers réalisant des permutations symétriques

Composez votre volière

Les ingrédients nécessaires :

- un enregistrement d’oiseau de plus d’une minute

- avoir une liste de figures rhétorique recherchées

- le tableau des permutations

- un ordinateur sur lequel est installé Audacity

Première étape : sélection, marquage et découpage

- Écoutez attentivement et sélectionnez les endroits correspondants aux figures que vous avec décidé d’utiliser

- Sauvegardez chaque fichier audio des segments marqués grâce à la fonction de sauvegarde, en les nommant du même nom + leur durée qui doit être d’une, deux, trois, quatre, cinq et six secondes

Seconde étape : les permutations

Ouvrez le fichier Audacity « 6-pistes »

- Importez dans la première piste chaque fichier audio par ordre de durée comme dans le tableau : collez le 1 à la seconde 0, le 2 à la seconde 2, le 3 à la seconde 3, le 4 à la seconde 6, le 5 à la seconde 10 et le 6 à la seconde 15

- Dans la piste du dessous marquée « perm1 », faites glisser la 4ème durée, puis la 3ème, puis la 5ème, puis la 2ème, puis la 6ème, puis la 1ère.

- Dans la piste du dessous marquée « perm2 », faites la même manipulation mais cette fois-ci en prenant les sons de la piste « perm2 ».

- jusqu’à 6

Troisième étape : choisissez les permutations présentant plus ou moins d’intersections en fonction du degré de désordre recherché.

Ci-dessous un exemple de mise bout à bout et de superposition de plusieurs permutations et des carnets de Messiaen :

Blog du projet Volière – Conservatoires

Projet Volière – Conservatoires, Atelier des Feuillantines et Collèges

Une composante essentielle du projet Volière consiste à montrer des éléments de travail précédant la composition, sans forcément être des brouillons.

Découverte des éléments précédant la composition musicale

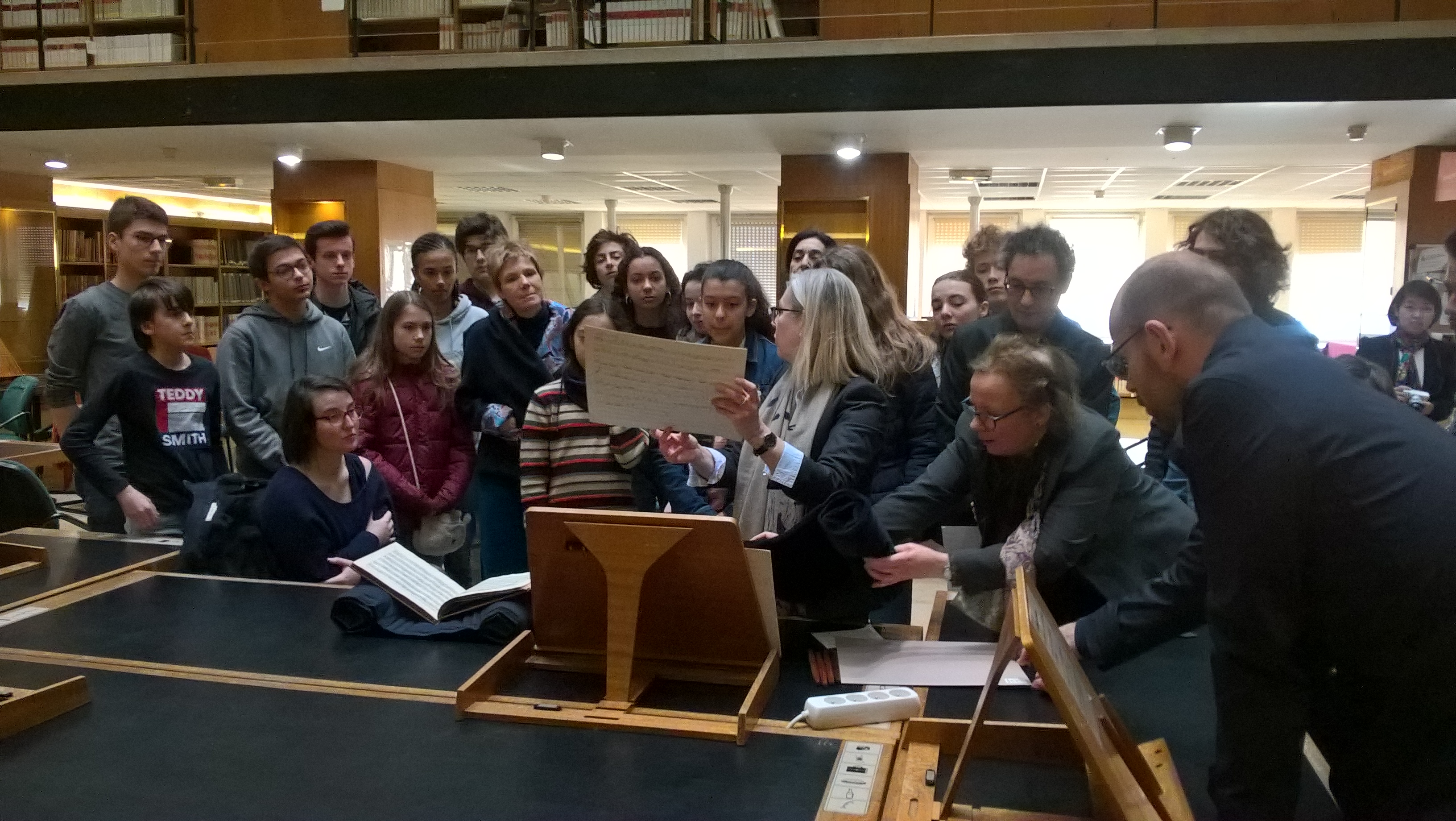

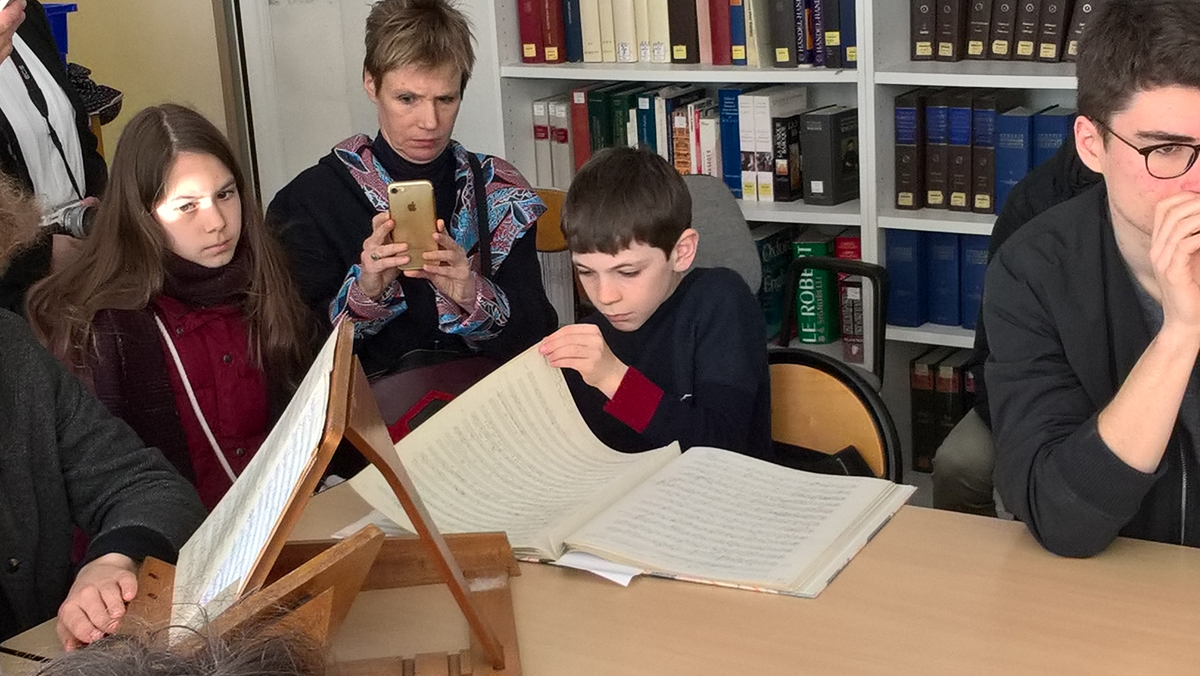

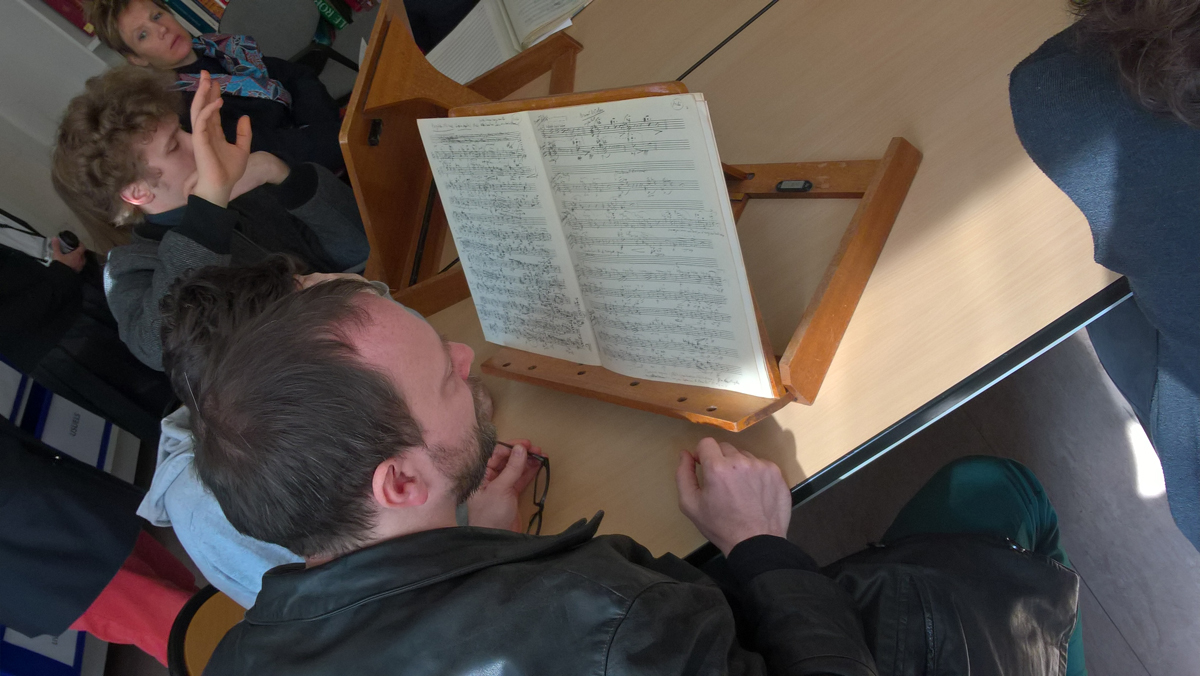

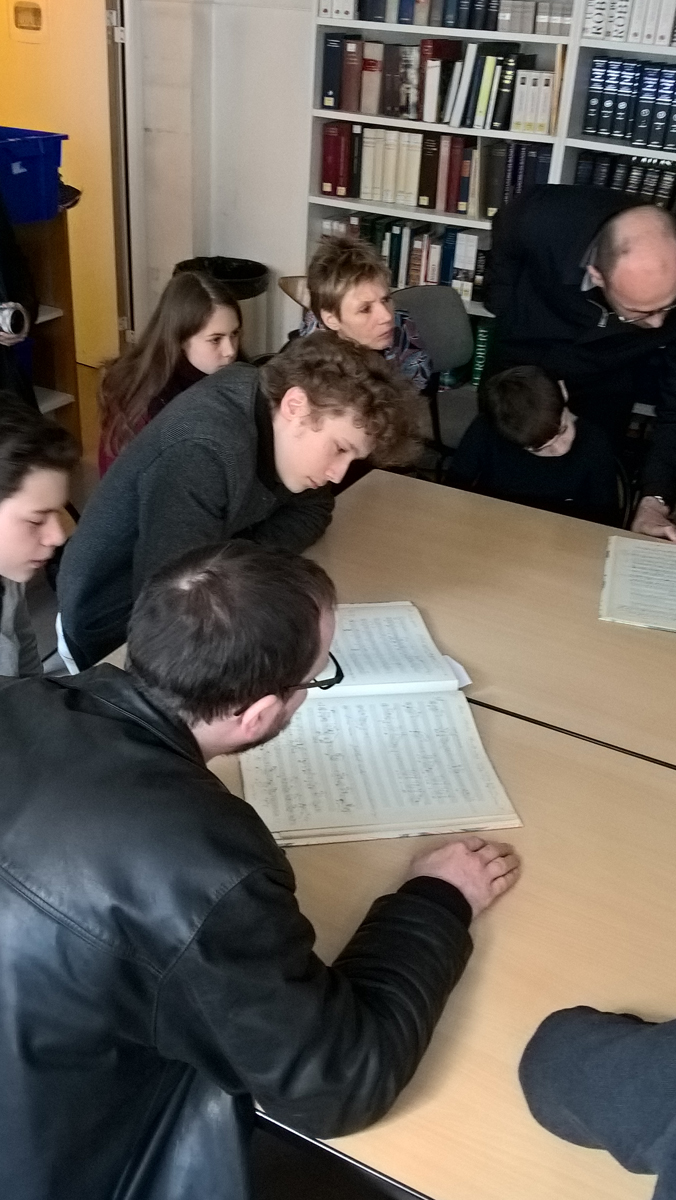

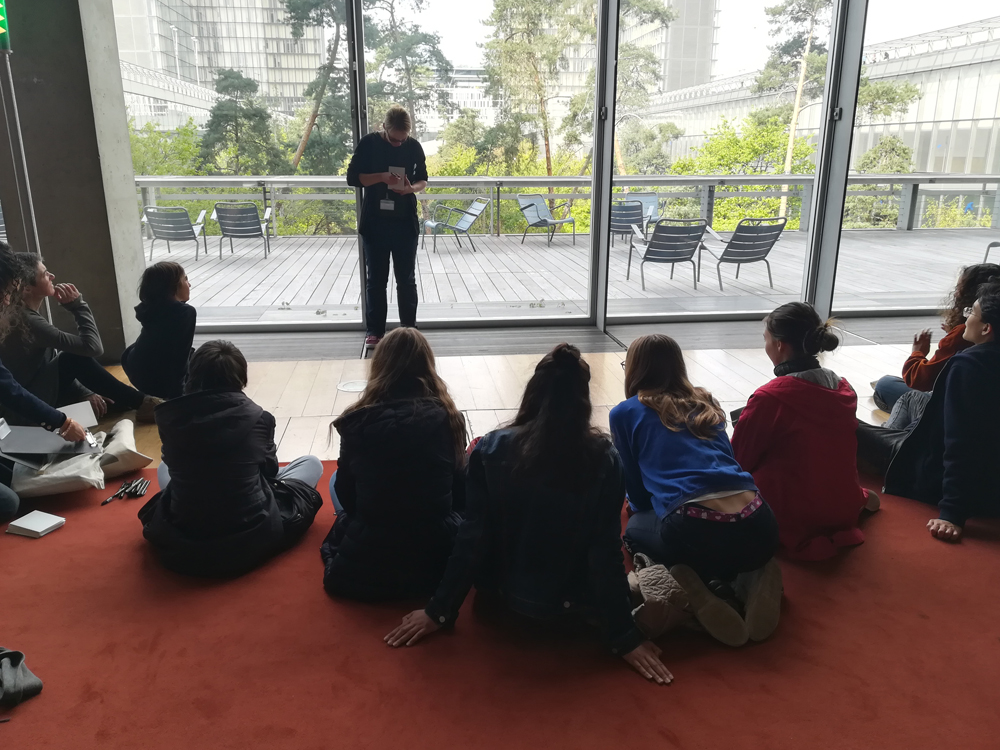

Dans ce but, le samedi 13 avril, le département de la Musique de la Bibliothèque Nationale de France a accueilli les élèves du Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris, ainsi que de plusieurs conservatoires parisiens et de l’Atelier des Feuillantines, ayant travaillé les chants d’oiseaux des carnets de Messiaen. La matinée a été consacrée à la découverte et à l’examen de ces carnets de voyage, mais également d’autres manuscrits précieux en lien avec les bois. Nous remercions particulièrement Marie-Gabrielle Soret et Catherine Vallet-Collot, conservatrices, qui ont sorti des documents exceptionnels et expliqué leurs particularités aux élèves. Un cours d’analyse des procédés de composition que l’on trouve dans ces chants d’oiseaux était dispensé aux élèves par Fabrice Guédy.

Enjeux instrumentaux et techniques des chants d’oiseaux

Rythmes non mesurés, liens avec la rythmique grecque… l’après-midi, un stage dispensé par les membres de l’Ensemble Intercontemporain ont permis aux élèves de travailler ces chants d’oiseaux sur leur instrument, afin de constituer une volière dont la création aura lieu le 8 juin au grand auditorium de la Bibliothèque Nationale de France. Nous remercions particulièrement Sophie Cherrier, Didier Pateau, Martin Adámek et Paul Riveaux pour avoir assuré ce stage.

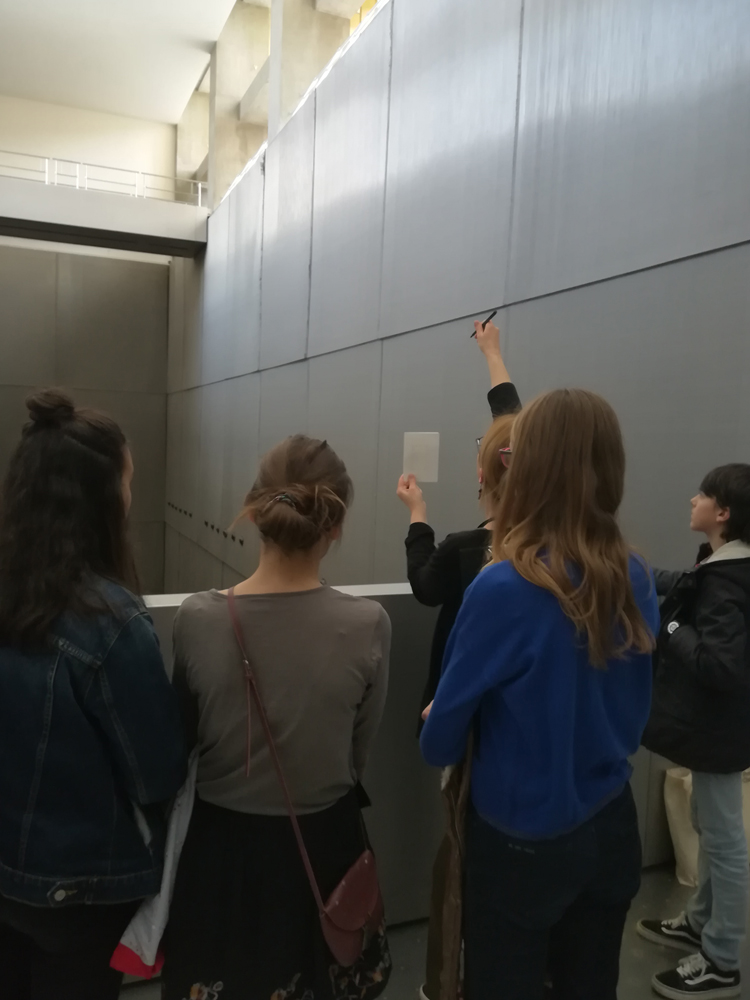

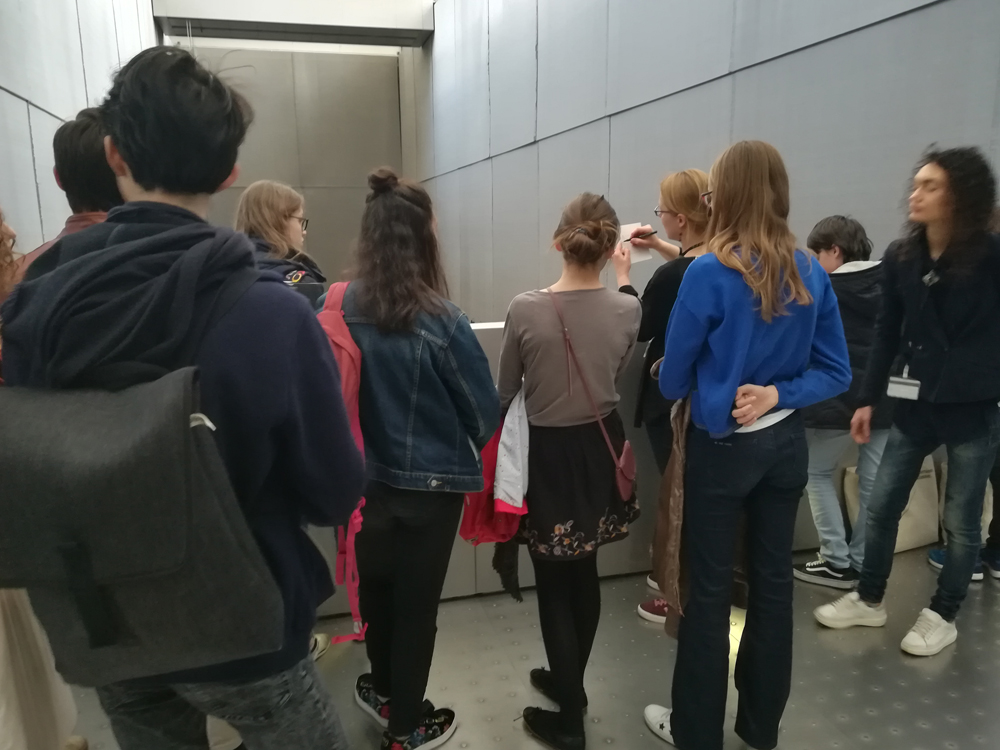

Décloisonnement : le lien avec les arts plastiques

Le lendemain dimanche 14, les élèves du Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris et de divers conservatoires municipaux sont revenus à la Bibliothèque Nationale de France afin de suivre un stage d’arts plastiques basé sur un lien entre les techniques de composition de Messiaen et certaines techniques de carnets de voyage, notamment ceux de Delacroix.

Direction d’une improvisation collective utilisant des cheminements originaux dans les carnets de Messiaen

L’Atelier d’Arts Plastiques le lendemain avec les élèves des conservatoires, à la BnF :

Le travail du CMA6 sur le projet Artaria 195

Un exemple d’exploration des brouillons de Beethoven par les élèves de la classe d’Ester Pineda et de l’Atelier des Feuillantines

La seconde variation basée sur l’hybridation de deux thèmes opposés :

Les élèves de la classe de Madame Ester Pineda ont joué les brouillons de Beethoven réécrits par les élèves de l’Atelier des Feuillatines grâce au logiciel Musique Lab 2 de l’Ircam, montrant les différentes étapes par lesquelles le compositeur est passé avant de s’arrêter sur une version particulière. La technique de composition expliquée ici est l’hybridation de deux éléments A et B pour la variation 2 de l’Opus 109. Le principe que Beethoven construit consiste à faire entendre deux éléments très différents et contrastés : A se joue piqué, mains alternées, sans aucun son simultané. Au contraire, B est constitué d’un ensemble d’accords joués avec pédale, et d’un chant avec des trilles. A partir de ces deux éléments, Beethoven en construit un 3ème à partir du rythme de A et des accords de B : c’est l’hybridation.

Pour rendre clair ce principe de composition, Beethoven essaye, réfléchit à plusieurs solutions. Dans le premier exemple ci-dessous, il élabore le rythme de A d’une manière rendant peu lisible l’hybridation. Dans la seconde version de A, on entend mieux l’intention, mais c’est dans la version définitive que l’on perçoit la construction de manière exacte, ce qui ne veut pas forcément qu’elle sera la plus « jolie ».

Ecouter penser : la construction de l’hybridation de la 2ème variation de l’Opus 109 par les élèves du CMA6 et de l’Atelier des Feuillantines :

| Première version de A, puis son hybridation avec B : A + B | Seconde version de A, puis son hybridation avec B : A2 + B |

| Troisième version de A, puis son hybridation avec B : A3 + B, ce sera la version définitive de Beethoven | |

La 6ème variation basée sur une accélération et des échelles de temps différentes superposées

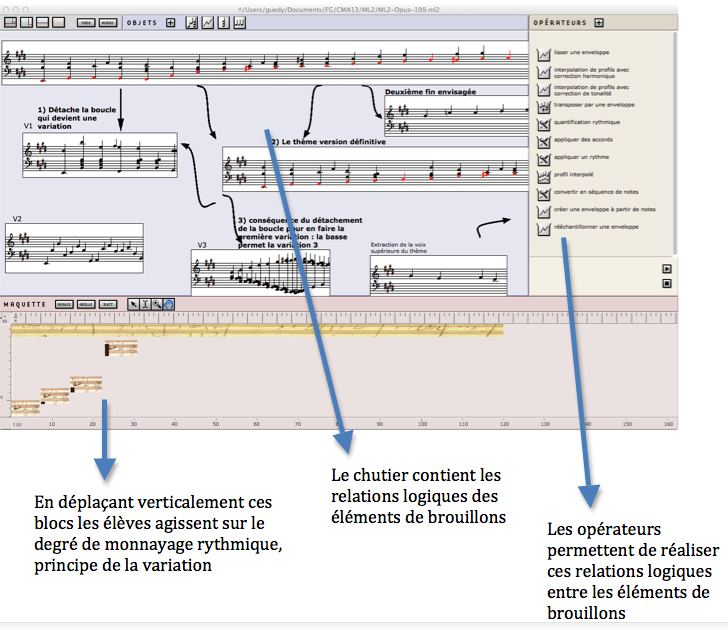

Exemple de support de cours pour la 6ème variation développé avec Musique Lab 2 :

Ci-dessous le travail de création en temps réel avec le logiciel OMax de l’Ircam par une élève de l’atelier des feuillantines (à gauche), et deux élèves d’Ester Pineda (à droite). Ce travail a consisté à simuler l’accélération et le monnayage rythmique de la variation 6 de Beethoven à travers des techniques d’écriture sérielles :

|

|

Par ailleurs l’audition mélangeait toutes sortes de niveaux et de génération autour de la thématique de l’exploration des brouillons de Beethoven. Ci-dessous, deux trio d’élèves de l’Atelier des Feuillantines, mélangeant élèves adultes et petits :

|

|

Pour finir l’audition, une musique composée par le public

Ci-dessous des élèves explorant une composition algorithmique de Mozart, son fameux jeu permettant de construire des menuets en jouant aux dés. Les élèves qui sur l’image ont recomposé deux matrices différentes de celles que Mozart propose dans son jeu, en utilisant les mêmes règles de fonctions harmoniques, puis ont demandé au public de jeter les dés afin de composer un menuet qu’elles ont déchiffré immédiatement.

Une incursion dans l’univers mental de Beethoven par ses brouillons

Artaria 195 – Ecouter (,) penser

– Projet de création interconservatoires –

Explorer, expérimenter, paramétrer l’espace des brouillons des variations de l’Opus 109 de Beethoven avec des outils musicaux, numériques, mathématiques, linguistiques, physiques, plastiques, du CM1 au Master 2

Résumé

Artaria 195 est un projet réalisé pour et avec les élèves du CMA6 : classe de Madame Ester Pineda, du Collège Janson de Sailly : classes de Mesdames Véronique Jan et Sonia Athlan, du CRR de Paris : classe de Monsieur Rémi Guillard, de l’Ircam : équipe de Gérard Assayag, et de l’Atelier des Feuillantines, classes de Fabrice Guédy, de Caroline Delabie, de Floriane Rigolot.

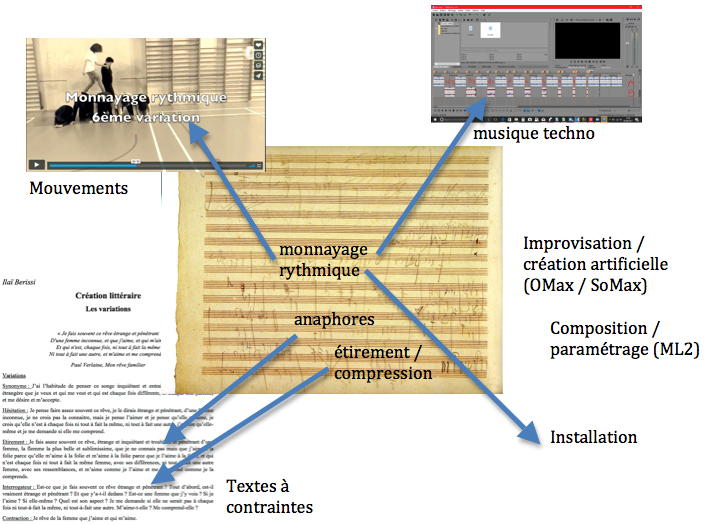

Il a consisté à permettre à des élèves de cycles 3 et 4, de lycéens et de master 2 d’explorer les recherches et les expérimentations de Beethoven lors de la composition des variations de l’Opus 109 et de générer des variantes rendant audible le processus de création, de se l’approprier et de le mettre en œuvre dans des langages différents : musique techno, éducation physique, textes. Nous avons utilisé un fac-simile du cahier « Artaria 195 » de Beethoven, dont William Kinderman, son éditeur scientifique de ce document, nous a autorisés à utiliser ses retranscriptions et ses travaux dans le cadre de ce projet.

REALISATIONS D’ELEVES :

Cliquez ici pour écouter l’œuvre alignée avec les brouillons

Cliquez ici pour voir le travail des élèves de Janson de Sailly

Cliquez ici pour voir le travail des élèves du CMA6

Cliquez ici pour voir le travail des élèves des étudiants de PSL2

La méthode : archéologie musicale et analyse génétique de l’œuvre

Composée en 1820, l’Opus 109 est la première d’une commande de trois sonates pour piano de l’éditeur Schlesinger à Beethoven. Le troisième mouvement est constitué d’un thème et de six variations dont nous possédons des brouillons permettant d’approcher leur processus de création. Ils ont été publiés par le professeur et pianiste William Kinderman de l’université d’Illinois, avec un travail musicologique permettant de reconstituer certains cheminements de la pensée de Beethoven, et de comprendre que l’œuvre occupe un point d’un espace beaucoup plus large de possibilités. Nous remercions William Kinderman qui nous autorise aimablement à utiliser des extraits de ses retranscriptions et de son travail pour l’analyse ci-dessous, et qui a par ailleurs développé un travail impressionnant d’analyse génétique du second mouvement de l’Opus 109.

Le processus de création de Beethoven est structuré par sa relation au contexte dans lequel il vit, notamment la réaction des dédicataires et le type de commandes auxquelles il répond. L’image du Beethoven qui, arrivé à un certain âge, se détourne du monde pour être « habité » par un idéal, composer des œuvres d’une grande abstraction, a été fabriquée à posteriori. En réalité, il aurait souhaité composer un second opéra et de la musique légère. Ce sont les types de commandes qu’il recevait qui le lui ont empêché : on lui a assigné un rôle.

Beethoven travaille par groupe d’œuvres, c’est-à-dire que des mêmes idées se réalisent de manière différentes dans des œuvres contemporaines ou successives, parfois avec des effectifs instrumentaux complètement différents.

Les élèves découvrent que l’Opus 109 est la partie émergée d’un iceberg dont les brouillons, partie immergée, constituent un espace de recherche musicale bien plus vaste que la sonate elle-même.

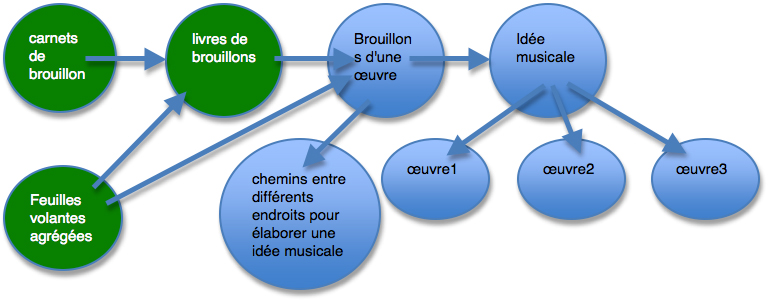

Beethoven commence très jeune à faire de la recherche dans des esquisses, à tester des idées. Lorsqu’il déménage en 1792 de Bonn à Vienne, il emporte avec lui une grande quantité de brouillons et d’ébauches. Le fait qu’il les ait conservées montre l’importance qu’il leur attribuait. Il conserve également par ailleurs des paquets de feuilles assemblées qui semblent lui servir de réservoir d’idées, dans lesquelles il pioche. C’est une sorte de mémoire, de disque dur.

A partir de 1798, il écrit dans des cahier et non plus sur des feuilles volantes. Ce changement semble causé par l’amplification de son activité de recherche, et l’affectation de certains cahiers à certains problèmes de composition. D’ailleurs la facilité avec laquelle il passe sur un même manuscrit d’une œuvre à l’autre montre qu’il a en tête le problème de composition (qui peut être commun aux deux), autant, voire plus que l’œuvre elle-même. En passant d’une œuvre à l’autre, la différence réside dans la réalisation de l’idée, mais non dans l’idée elle-même.

On distingue donc 3 types de cahiers : ceux qu’il a acheté tout faits, ceux qu’il fabrique lui-même en agrégeant des feuilles éparses pouvant contenir des fragments musicaux a posteriori, et quelques fois des cahiers fabriqués dès le départ en achetant des paquets de feuilles peu chers qu’il coud lui-même. Beethoven composait parfois en marchant, et dans ce cas utilisait de plus petits carnets portables pour des raisons pratiques, dont il reportait parfois dans un second temps le contenu sur de grands cahiers. Ces « brouillons de brouillons » étaient parfois pliés à l’intérieur d’autres. Beethoven a fait en sorte d’avoir dans toutes les circonstances de la vie de quoi noter.

A – Le contenu du cahier

Artaria 195 contient des éléments

- du credo de la Missa Solemnis,

- du presto de l’Opus 109

- du thème et variations du 3ème mouvement de l’Opus 109. Les éléments de ce 3ème mouvement constituent le matériau le plus éloigné de la version finale de l’œuvre (Kinderman 2003), c’est donc là que l’on a le plus de chances de trouver des éléments du processus de composition, très en amont.

B – Sélection brouillons présentés aux élèves –Description du contenu des pages scannées, liens entre les différentes idées.

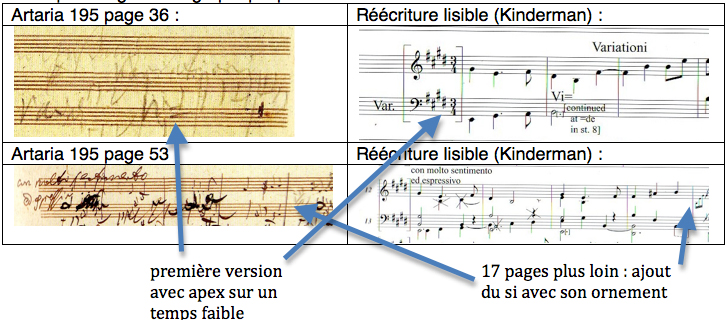

Nous avons emprunté et adapté le commentaire musicologique de Kinderman 2003, afin d’organiser logiquement les images scannées du cahier. Ainsi, concernant les premières ébauches du thème, on remarque qu’elles sont juxtaposées à côté des premières idées de variation en même temps que le thème, page 36 du cahier, notamment sur les portées 6 et 7 : ébauches des idées de transformations rythmiques, et d’expansion du registre (la variation 1 sera justement basée sur un principe d’expansion et de compression simultanées).

Sur les portées 3 et 4 on peut lire une variante du thème en 4/4. Beethoven écrit « 2ème partie : main droite a la basse, main gauche a le chant », ce qui suggère l’idée d’échange qui sera manifeste et centrale dans les variations 3 et 4 en contrepoint renversable. Cette préoccupation contrapuntique se retrouve p.52 lorsqu’il écrit : « va et vient entre main droite et main gauche ».

- p.35 : ébauche mouvement ascendant de la basse début thème, portée 14/15 repris p.36, portée 1 et 2

- p.50 : bas/droite : ébauche du mouvement contraire de la variation 3

Le rythme récurent croche / double croche / quart de soupir combiné avec un mouvement contraire entre les mains semble particulièrement l’intéresser puisqu’il consacre toute la page 56 à l’exploration de ce procédé de composition. Il aboutira aux variations 2 (pour le rythme) et 3 (pour le mouvement contraire).

- p.72 : stade antérieur de la variation 2 (version syncopes)

- p.51 et 53 (portée 4 et 5) : var 1

- p.50 : dernier système, motif deux double croches suivi de croches est repris et exploré page 61 (« allegro 5 »), puis non retenu

- p.53 portées 1 et 2 : ébauche variation 6

- p.67 et 68 : explore les possibilités de la variation 6

- p.53 : retravaille le thème après avoir exploré des possibilités de variations

- Entre les pages 53 et 60, on constate que Beethoven projetait 9 variations, dont celles retenues.

- Entre les pages 64 et 69, on constate que Beethoven, en bas de pages, projetait 6 autres variations non retenues mais ébauchées.

- p.58 : variation non retenue. On retrouve la grande montée de la basse au début du thème.

C – Adaptation au niveaux des élèves de contenus d’ouvrages de référence consacrés à Artaria 195 ou à d’autres brouillons, pour leur partie en lien avec le projet

Source : The Beethoven sketchbooks : history, reconstruction, inventory / par Douglas Johnson, Alan Tyson and Robert Winter; ed. by Douglas Johnson

Oxford : Clarendon Press, 1985

Nous avons présenté les problématiques archéologiques que représente l’objet lui-même du cahier. Concernant la reconstruction d’Artaria 195 :

Son nom vient de la collection Artaria intégrée à la bibliothèque de Berlin en 1901. Il est maintenant à la Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz. L’analyse montre qu’il a été utilisé par Beethoven entre mai 1820 et février ou mars 1821, il contient 50 feuilles, la couverture originale a disparu. D’abord répertorié sous le nom de « Notirungsbuch H », puis « Skizzenbuch/C/50 blätter » dans la classification Nottebohm de 1860. Enfin, il est nommé « Skizzenbuch C » dans la biographie de Nohl, et dans les catalogues Schmidt et Klein.

La reliure actuelle date des années 1930. Le bifolio original a été découpé et les feuilles séparées ont été montées une à une avec des rubans adhésifs.

L’analyse du papier et des encres révèle que l’ordre original n’a pas été respecté, et qu’il devait compter plus de pages, contenant notamment des éléments du Sanctus et du Benedictus de la Missa Solemnis. 6 feuilles manquent entre les pages 98 et 99.

En tout, le cahier devait contenir 64 pages au lieu des 50 restantes.

Eparpillements :

Quatre autre pages manquantes font partie d’autres cahiers auxquels elles ont été artificiellement agrégées :

- Une feuille « A » se trouve à la BNF (Ms101) et contient des éléments de la Missa Solemnis s’emboîtant avec la page 80 d’Artaria 195.

- Une feuille « F » contenant des éléments du Benedictus et du Dona Nobis Pacem de la Missa Solembis se trouvent à Berlin dans un autre cahier : Artaria 180 également à Berlin.

- une feuille « G » à Paris (Ms59), s’emboîte avec la feuille « F » précédente

- une feuille « I » à Paris (fragments du Dona Nobis Pacem)

Contenu d’Artaria 195 :

| Œuvre liée | sous-partie | pages |

| Missa Solemnis | ||

| Credo | ||

| « Et resurrexit » -> « Et expecto resurectionem » | p. 1 – 6 | |

| Fugue sur « Et vitam venturi » | p. 7 – 32 | |

| « Credo in unum dominum Jesum Christum » -> « Descendit | p. 33 – 35 | |

| Autres brouillons du credo | p. 80 | |

| Sanctus | ||

| Benedictus | P. 81 – 100 | |

| Agnus Dei | ||

| Dona Nobis Pacem (premiers jets) | P. 74 | |

| Sonate en Mi Majeur, Opus 109 | ||

| Deuxième mouvement | p. 35-50, 51-52, 55, 79 | |

| Troisième mouvement | p. 36-37, 50-73, 75, 78 | |

| Bagatelles pour piano, Opus 119 | ||

| N°7 | p. 76 – 78 | |

| N°8-10 | p. 77 | |

| N°11 | p. 78 – 80 | |

| Canon inachevé « Thut auf » | Canon inachevé (Biamonti 752) | p. 75 |

Source : « Beethoven’s sketches : an analysis of his style based on a study of his sketch books », Paul Mies. (1929) trans. by Doris L. Mackinnon

Cet ouvrage a permis de présenter aux élèves des alignements entre les brouillons et les principes de composition en se servant de « continuity drafts ».

Exemple : dans le cas ou Beethoven emploie des thèmes issus de mélodies populaires dont il n’est pas l’auteur, les continuity drafts montrent :

- l’ajout d’une levée (upbeat) pour

- éviter une répétition

- créer un point culminant (apex)

- Page 21 Mies détaille l’élaboration du thème : dans la 4ème mesure, l’apex est le si bécarre, mais il intervient sur un temps faible (le 3ème). Beethoven résout cette contradiction en répétant le si sur le premier temps de la mesure suivante, qui est le véritable apex, accentué grâce à l’appogiature. La fonction de l’ornement est ici plus importante dans la structure de la phrase, il est l’apex.

- (Voir aussi un raisonnement similaire page 30, un lien avec la sonate Waldstein, et le style de Brahms).

Exemple d’alignement graphique présenté aux élèves :

Etudes sur le processus de création détachées des cahiers :

Cooper, Barry : Beethoven and the creative process (Clarendon Press)

- p.4 : parle de la lettre 1060 du 13 novembre 1821 à son éditeur Schlesinger à Berlin. Il fait des corrections qu’il supplie l’éditeur de reporter sur les diverses copies qu’il a faites, en indiquant qu’il ne peut lui envoyer son propre brouillon de crainte qu’il ne le perde. Il parle de ses manuscrits dans lesquels il ne fait qu’indiquer quelques idées, et lorsqu’elles sont « achevées dans sa tête » il écrit l’œuvre directement. Cela semble indiquer que les carnets d’esquisses ne sont pas le lieu de la création mais le reflet de ce qui se passe dans son esprit. Dans la lettre 1204 à l’archiduc Rodolphe, il donne des conseils de composition pour des variations qu’il a écrite. Travailler sans piano, à la table.

- P.41 Le processus de création de Beethoven est structuré par sa relation au contexte dans lequel il vit, notamment la réaction des dédicataires et le type de commandes qu’on lui fait. Cooper montre que l’idée du Beethoven âgé qui se détourne du monde pour être « habité » par un idéal, composer des œuvres d’une grande abstraction, a été fabriqué à posteriori. En réalité, il aurait souhaité composer un second opéra, et de la musique légère. Ce sont les types de commandes qu’il recevait qui l’en ont empêché : en quelque sorte on lui a assigné un rôle. comme on continue à le faire aujourd’hui en lui collant l’étiquette d’artiste inspiré, occultant son énorme travail de recherche musical.

- Le thème apparaît dans une œuvre antérieure : « Sehnsucht » (désir, aspiration) pour voix et piano WoO 146.

- Beethoven travaille par groupes d’œuvres, c’est-à-dire que de mêmes idées se réalisent de manières différentes dans des œuvres contemporaines ou successives, parfois avec des effectifs instrumentaux complètement différents.

- Commencé très jeune à faire de la recherche et des brouillons, tester des idées, raisonner musicalement. Lorsqu’il déménage en 1792 de Bonn à Vienne, il emporte avec lui une grande quantité de brouillons et d’ébauches. Le fait qu’il les ait conservées montre l’importance qu’il leur attribuait.

- Il conserve par ailleurs des paquets de feuilles assemblées qui semblent lui servir de réservoir d’idées, dans lesquelles il pioche. C’est une mémoire, un disque dur.

- A partir de 1798, il écrit dans des cahier et non plus sur des feuilles volantes. La cause semble en être l’amplification de l’activité de recherche, et l’affectation de certains cahiers à certains problèmes de composition. D’ailleurs la facilité avec laquelle il passe sur un même manuscrit d’une œuvre à l’autre montre qu’il a en tête le problème de composition (qui peut être commun aux deux), autant que l’œuvre elle-même. En passant d’une œuvre à l’autre, la différence réside dans la réalisation de l’idée, mais non dans l’idée elle-même.

- On distingue donc 3 types de cahiers : ceux qu’il a acheté tout faits, ceux qu’il fabrique lui-même en agrégeant des feuilles éparses pouvant contenir des fragments musicaux, et qqfois en achetant des paquets de feuilles pas chers et en les cousant lui-même.

- Beethoven composait parfois en marchant, et utilisait de plus petits carnets portables pour des raisons pratiques, et reportait dans un second temps la plupart (mais pas toutes) des choses notées sur de grands cahiers. Ces « brouillons de brouillons » étaient parfois pliés à l’intérieur des grands cahiers. Beethoven a toujours fait en sorte d’avoir dans toutes les circonstances de la vie de quoi noter, ce qui donne l’impression d’une sorte d’adhérence au réel.

Vert : objet physique, Bleu : contenu

Attention, à n’importe quel stade d’avancement de la composition, Beethoven pouvait employer l’un ou l’autre medium, ou passer d’une œuvre à l’autre.

Typologie des éléments contenus dans les brouillons

- concepts sketch (emprunte le terme à Tyson). Courte idée musicale pour un mouvement, généralement située en haut d’une page, sur deux portées. Elles ne font pas forcément l’objet d’une utilisation dans un mouvement. Un bon exemple est le quatuor Op.130 pour le final duquel Beethoven écrit une douzaine de « concept sketches » pour finalement les rayer tous et opter pour la grande fugue, puis par le second final de remplacement. Contient parfois des mots ou des indications textuelles. Un ensemble de concept sketches peuvent former un synopsis (voir la définition ci-dessous).

- continuity draft (brouillon continu, un mouvement par exemple sur une seule portée). Il peut apparaître sur une portée séparée dans la rédaction finale comme un « cue staff », (c’est-à-dire comme une piste d’indications dans un logiciel séquenceur), dont il se sert pour la réalisation. C’est donc parfois la base de l’autographe. Les Continuity drafts peuvent faire l’objet de variantes.

- Synopsis, squelette, structure, plan (abstrait, peut contenir des mots ou des indications). Ils peuvent concerner plusieurs mouvements. Cette méthodologie montre que Beethoven était souvent plus intéressé par la structure, la forme planifiée au prélable, les pôles de tonalités, plutôt que par une mélodie point de départ. (Remarque personnelle : cela peut expliquer la coloration particulière des mélodies de Beethoven, sculptées par ces principes de base). Un synopsis contient souvent des mots, parfois plus nombreux que les symboles musicaux, pour décrire la structure. Certains synopsis peuvent être vus comme une collection de concept sketches.

- Variantes, continuity draft de taille moitié moindre (au moins) que le plus proche continuity draft. (voir p.106 pour une description plus précise). Beethoven écrit parfois « Oder ». Si la variante est destinée à remplacer une partie située dans un continuity draft, elle est marquée « =de » et l’endroit correspondant du continuity draft est marqué « Vi= ».

Il est notable que le nombre de variantes est très faible dans les brouillons de jeunesse, et que leur nombre et leur complexité augmente considérablement avec l’âge de Beethoven.

- Score sketches partition polyphonique, permettant de travailler la texture des voix, là une une seule portée ne suffirait pas. Permet de faire du contrepoint, de travailler la texture orchestrale.

Statut de certains éléments de brouillons : les bifurcations, la gestion de la mémoire

Dans le « Petter » sketchbook (SV106), on trouve les brouillons de la 7ème et de la 8ème symphonie, commencée peu après la 7ème. La 8ème a d’abord commencé à exister dans les brouillons comme l’ébauche d’un 6ème concerto pour piano.

Une fonction particulière de certains brouillons semble être de se débarasser d’idées obsédantes qui l’empêchent d’avancer. En les jetant sur le papier, elles sortent de son esprit car il n’aura plus à les maintenir en mémoire par crainte qu’elles ne s’échappent. Elles libèrent alors de l’espace de sa mémoire pour de nouvelles idées. (Voir détails p. 112, puis p. 120).

Organisation des brouillons

- l’œuvre finale est au centre d’un « halo », groupe d’œuvre virtuelles.

- les différentes versions d’un élément ne correspondent pas à une lutte acharnée pour atteindre un idéal, mais plutôt à l’exploration des possibles, tous légitimes. Beethoven retient une solution (ou aucune dans le cas d’éléments n’ayant donné lieu à aucune œuvre finale) correspondant aux choix de développements, mais qui n’est pas forcément la plus belle si on la considère toute seule. (Chapitre 10 « the sketching of Melody »)

Il suit l’ordre des mouvements, travaille dans la continuité temporelle de la pièce, c’est plutôt en profondeur qu’il fait des allez-retour, comme un yoyo.

Exemple : SV106 (« Petter » sketchbook). Ce cahier contient les brouillons de la 7 ème et de la 8ème symphonie, et l’ébauche d’une dizaine d’ouvrages non réalisés, mais liés au matériau principal.

Commence le travail sur des questions formelles : tonalité, forme musicale… Puis par le travail de contours mélodiques pour les thèmes.

Nous nous situons à côté de ces recherches qu’il est indispensable de connaître. Elle valident l’approche visant à explorer l’espace proche d’une œuvre. En revanche, nous cherchons à paramétrer un principe identifié, au-delà du langage musical, plus que de rester dans le langage de l’époque.

Le travail produit avec les élèves de Janson de Sailly :