Eléments de cours de l’Atelier des Feuillantines, réalisés pour et avec les élèves du CMA6, classe de Madame Ester Pineda, du Collège Janson de Sailly, classes de Madame Véronique Jan et Sonia Athlan, du CRR de Paris, classe de Rémi Guillard, de l’Ircam, équipe de Gérard Assayag, et de l’Atelier des Feuillantines.

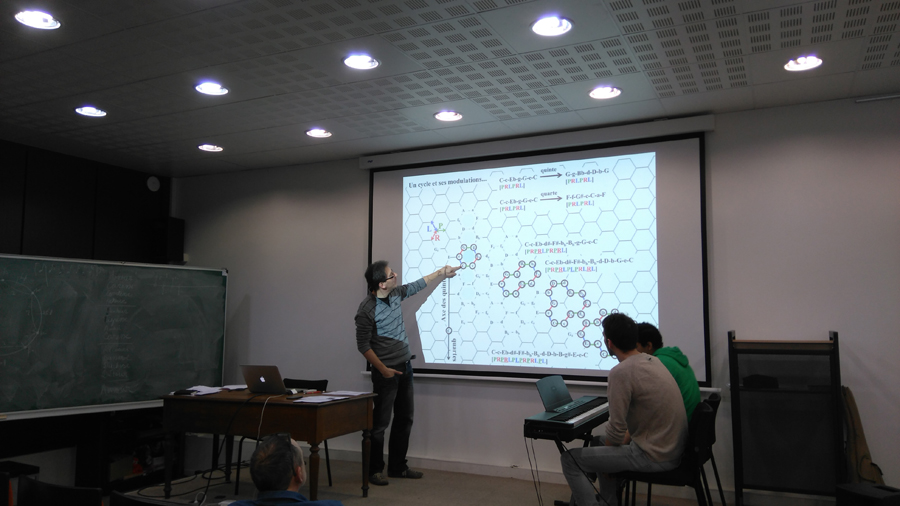

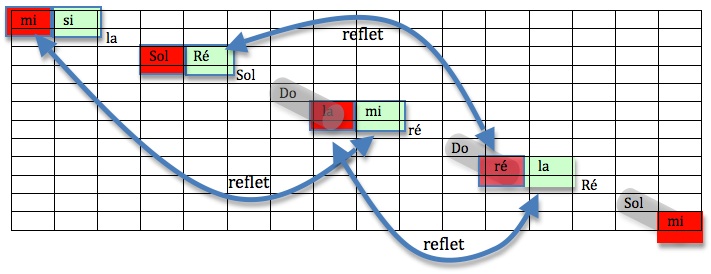

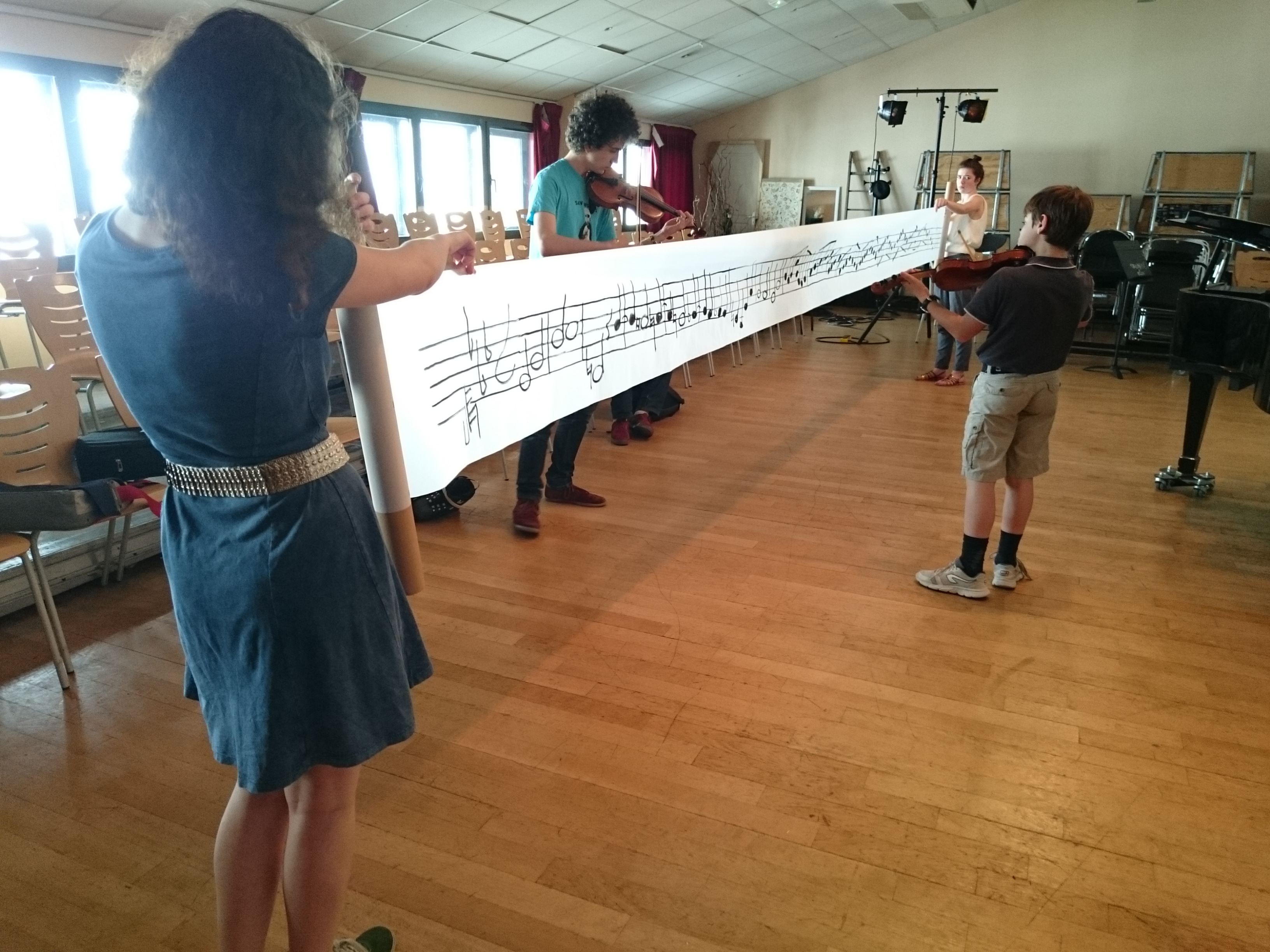

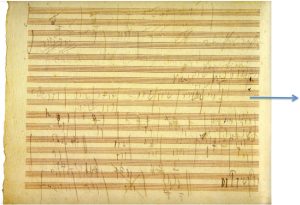

Ci-dessous un exemple d’application du cours d’analyse musicale réalisée par deux classes de 3ème du Collège Janson de Sailly : à gauche un fragment des brouillons de Beethoven contenant ses recherches sur les variations. A droite, une figuration de ces recherches et de ces concepts dans un espace physique. Un élève passe d’un concept à l’autre comme s’il les énumérait dans une composition. On entend le premier mouvement de la sonate, qui préfigure les variations.

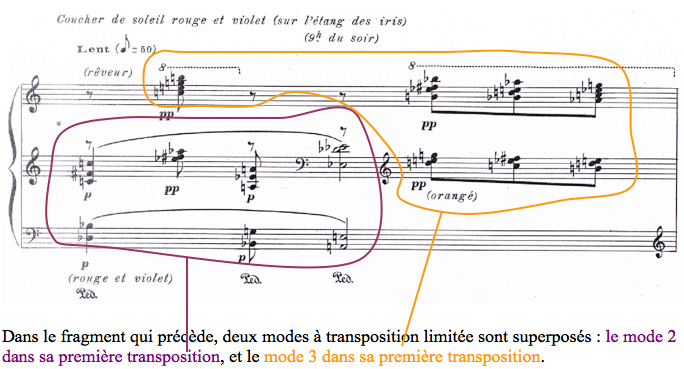

Archéologie musicale et analyse génétique de l’œuvre

Composée en 1820, l’Opus 109 est la première d’une commande de trois sonates pour piano de l’éditeur Schlesinger à Beethoven. Le troisième mouvement est constitué d’un thème et de six variations dont nous possédons des brouillons permettant d’approcher leur processus de création. Ils ont été publiés par le professeur et pianiste William Kinderman de l’université d’Illinois, avec un travail musicologique permettant de reconstituer certains cheminements de la pensée de Beethoven, et de comprendre que l’œuvre occupe un point d’un espace beaucoup plus large de possibilités. Nous remercions William Kinderman qui nous autorise aimablement à utiliser des extraits de ses retranscriptions et de son travail pour l’analyse ci-dessous, et qui a par ailleurs fait un travail impressionnant d’analyse génétique du second mouvement de l’Opus 109.

Le processus de création de Beethoven est structuré par sa relation au contexte dans lequel il vit, notamment la réaction des dédicataires et le type de commandes à laquelle il répond. L’image du Beethoven qui, arrivé à un certain âge, se détourne du monde pour être « habité » par un idéal, composer des œuvres d’une grande abstraction, a été fabriquée à posteriori. En réalité, il aurait souhaité composer un second opéra et de la musique légère. Ce sont les types de commandes qu’il recevait qui le lui ont empêché : on lui a assigné un rôle.

Beethoven travaille par groupe d’œuvres, c’est-à-dire que des mêmes idées se réalisent de manière différentes dans des œuvres contemporaines ou successives, parfois avec des effectifs instrumentaux complètement différents.

L’Opus 109 est la partie émergée d’un iceberg dont les brouillons constituent un espace de recherche musicale bien plus vaste que la sonate elle-même

Beethoven commence très jeune à faire de la recherche dans des esquisses, teste des idées. Lorsqu’il déménage en 1792 de Bonn à Vienne, il emporte avec lui une grande quantité de brouillons et d’ébauches. Le fait qu’il les aie conservées montre l’importance qu’il leur attribuait. Il conserve par ailleurs des paquets de feuilles assemblées qui semblent lui servir de réservoir d’idées, dans lesquelles il pioche. C’est une sorte de mémoire, de disque dur.

A partir de 1798, il écrit dans des cahier et non plus sur des feuilles volantes. Ce changement semble causé par l’amplification de son activité de recherche, et l’affectation de certains cahiers à certains problèmes de composition. D’ailleurs la facilité avec laquelle il passe sur un même manuscrit d’une œuvre à l’autre montre qu’il a en tête le problème de composition (qui peut être commun aux deux), autant, voire plus que l’œuvre elle-même. En passant d’une œuvre à l’autre, la différence réside dans la réalisation de l’idée, mais non dans l’idée elle-même.

On distingue donc 3 types de cahiers : ceux qu’il a acheté tout faits, ceux qu’il fabrique lui-même en agrégeant des feuilles éparses pouvant contenir des fragments musicaux, et quelques fois en achetant des paquets de feuilles peu chers qu’il coud lui-même. Beethoven composait parfois en marchant, et dans ce cas utilisait de plus petits carnets portables pour des raisons pratiques, dont il reportait parfois dans un second temps le contenu sur de grands cahiers. Ces « brouillons de brouillons » étaient parfois pliés à l’intérieur d’autres. Beethoven a fait en sorte d’avoir dans toutes les circonstances de la vie de quoi noter.

Analyse des éléments de composition en lien avec les brouillons

Cette analyse produite au moyen du logiciel iAnalyse de Pierre Couprie a permis, en utilisant le logiciel Musique Lab 2 de reconstruire et d’élaborer des contenus et des variantes potentielles mais non réalisées par le compositeur. Lors des reprises, nous montrons la partie des brouillons concernée, et les raisonnements musicaux sous-jacents.

Le thème

Il est caractérisée par une anaphore, une très longue ligne ascendante à la basse, et dans la seconde partie, une marche d’harmonie, c’est-à-dire la reproduction d’un même élément qui dans ce cas sera joué chaque fois un peu plus grave.

La première variation : un jeu de dilatation et de compression des hauteurs et du temps. Les hauteurs subissent une double force : un agrandissement à la main droite par l’intervalle d’octave, et comme pour compenser cette extension, un aplatissement de l’ambigus (l’étendue) de la montée de la basse. Beethoven opère la même transformation dans les durées, en multipliant par deux la première (la noire devient blanche et en divisant par deux la blanche pointée et la croche qui deviennent croche pointée/double-croche).

Seconde variation : une hybridation de deux éléments hétérogènes. Le premier est piqué, ne fait entendre qu’un son à la fois, ne contient pas de répétitions, d’ornements. Le second inverse tous les paramètres du premier : il est lié, possède des répétitions, des ornements. Beethoven va alors « hybrider » en prenant le rythme du premier, les accords du second pour fabriquer un troisième élément « A + B ».

Troisième variation : contrepoint renversable sur la gamme ascendante de la basse du thème. On comprend son utilité au moment ou est jouée cette variation. Beethoven utilise une technique d’écriture ou il recopie littéralement le même élément (cette ligne montante obstinée et son inversion) joué à la basse, repris à la note près à la main droite.

Quatrième variation : contrepoint renversable dans une relation sujet/contresujet (termes techniques désignant les éléments de base de la forme « fugue »). Des travaux récents ont établi une relation entre ces variations et les variations Goldberg de Bach. La progression vers la « presque fugue » de la cinquième variation confirme cette hypothèse de filiation.

Cinquième variation : on y trouve les éléments morphologiques essentiels de la fugue, dont la « strette« , c’est-à-dire des « tuilages », canons de plus en plus rapprochés sur le sujet.

Sixième variation : monnayage rythmique

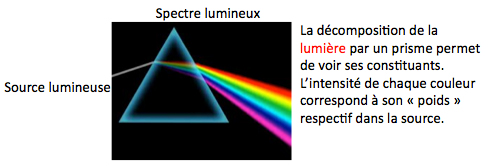

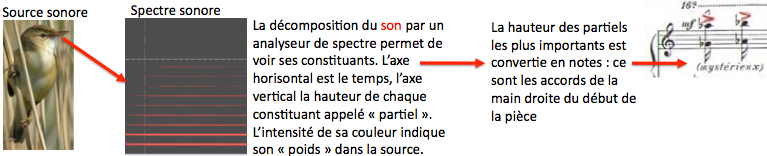

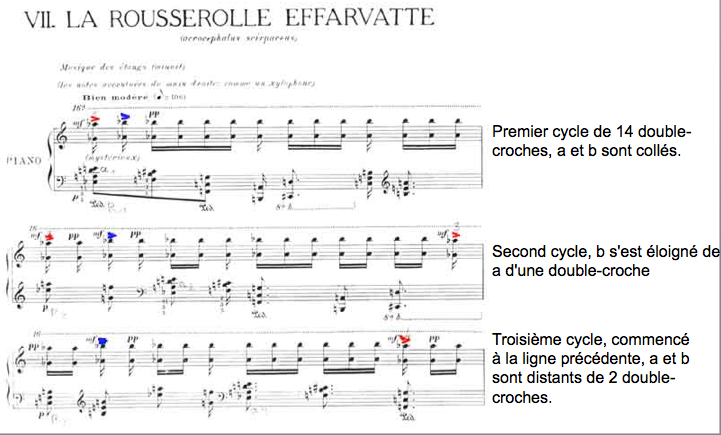

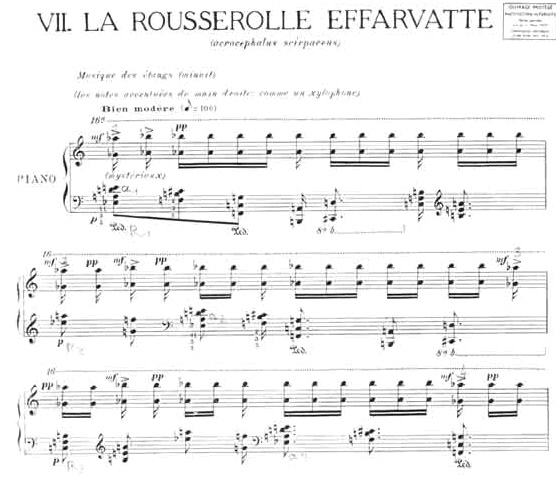

Cette page présente des éléments de cours d’analyse musicale remis en forme pour être accessibles au grand public, tout en présentant un intérêt pour les musiciens confirmés. Le principe pédagogique employé consiste à reconnaître des structures musicales dans d’autres domaines que la musique afin d’en comparer les rendus spécifiques à différents langages, et de les écouter avec une oreille neuve.

Cette page présente des éléments de cours d’analyse musicale remis en forme pour être accessibles au grand public, tout en présentant un intérêt pour les musiciens confirmés. Le principe pédagogique employé consiste à reconnaître des structures musicales dans d’autres domaines que la musique afin d’en comparer les rendus spécifiques à différents langages, et de les écouter avec une oreille neuve.